2013年

新年第一天,靠在迪斯尼乐园蒸汽火车里的栏杆上,疲惫已极的女儿枕在我身上,刚刚睡着。午后的阳光很暖和,我想起小时候最喜欢绿色的火车:去熙熙攘攘的火车站,背诵全国的单线复线,想有一天能坐火车横跨南京长江大桥。扶着女儿头发的手渐渐松开,我也慢慢地睡着了。「列车运行前方,是 Fantasyland.」

————

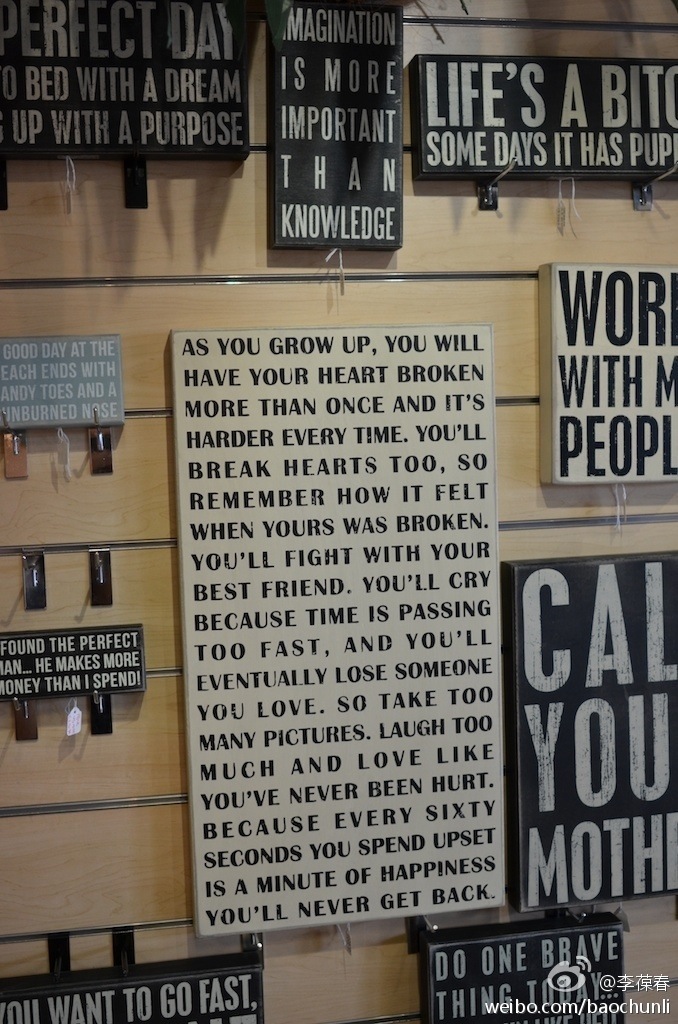

在牙买加的一个小店里,无意中读了一块普通的木板上的格言。特别简单的字句,却尤其动人心弦。超级喜欢最后几句:“So take too many pictures. Laugh too much and love like you’ve never been hurt. Because every sixty seconds you spent upset is a minute of happiness you’ll never get back.”

————

偶然的机会买了本书,书名叫「The 8 Hour Diet」,作者是 Men’s Health 的主编。中心思想叫 Intermittent fasting,每天所有的进食都在 8 小时内完成,比如十点到六点之间,其他时间只喝茶或水。另外重视保证 8 种健康食品的摄入,同时坚持每天至少 8 分钟的有氧和力量训练。我觉得很有道理,打算开始尝试实行。

————

和女儿讲到翻译之所以难,因为需要兼具中文英文的功底。比如英文「How are you?」译成「你好」,相当于「You are fine」,问句变成了肯定句,含义则完全不沾边儿。十几岁时看《春月》,包柏漪在原著中用英文淡淡地叙述一个家族九十年的变迁,吴世良的译作达到了翻译的最高境界:让我觉得中文才是原创。

————

女儿的学校对读书非常重视。每天的课程间隙专门安排一段时间读书,叫做 DEAR (Drop Everything and Read);学校图书馆可以借 Kindle 回家看;留的作业要求至少阅读半小时。如果让我说个新年的愿望,我希望能每天能抽出专门的时间读一会儿书。没有 email,没有 deadline,无丝竹之乱耳,无案牍之劳形:DEAR。

————

凌晨醒来睡不着,仔细读了女儿正在学习的南极探险史。挪威 Amundsen 的探险队在 1911 年依靠爱斯基摩狗成功地首次到达南极并返回,而同年英国 Scott 的队伍则全军覆没于离开南极的返程。如同 Amundsen 所说:「Victory awaits him who has everything in order.」充分的准备、经验和勇于冒险的胆识,缺一不可。

————

十年前,乔布斯在 Macworld 2003 上发布了 Keynote。我从 04 年初用至今一直认为,Keynote 是做演讲幻灯片必备的工具,无论功能、美观和易用性都无可争议地远远领先于 PowerPoint,如同乔布斯当年所说:「like night and day.」回国做学术报告经常有人索要 “PPT”,我总是回答:“我没有 PPT,只有 Keynote。”

————

一个当了教授的朋友说起他的导师临别时送给他一条「锦囊妙计」。我想,我送给自己学生的锦囊里会有三个字:「稳、准、狠」。「稳」扎稳打,周密计划,好好学习,天天向上;「准」确判断大局,抓准稍纵即逝的时机;行事风格超乎常人,有一种「狠」劲儿,敢于甘冒奇险,目标单一而明确,不达目的不罢休。

————

一个朋友离开她的亲人和朋友,只身去美国读书,临走时忍不住哭了。我想起自己十六岁第一次去美国,什么都是陌生的,什么都重新开始。特别想家的时候,收到了一个好朋友的来信。信的最后写道:「在地理上我们比以往相距得更远;但是我们的心灵比以往任何时候都更加紧密。」看到这里,我说我看见了幸福。

————

三百篇微博写了一年多,到以「幸福」为结束的时候了。当初写微博是打算给朋友和自己将来看看,这个目标也许早已达到。感谢微博上的好朋友在我难过时给我的温暖和鼓励。很喜欢崔健的歌:「我不想留在一个地方,也不愿有人跟随。我要从南走到北,我还要从白走到黑。我要人们都看到我,但不知道我是谁。」

————

今天带小女儿去参加钢琴一级的考试。开车路上,她说有点紧张。不过又立马安慰自己,说老师说我 melody playback 都已经到三级了。我赶紧安慰她,要不咱们唱歌吧。看她小小身影进入考场,我都有点紧张。好在十分钟之后,看她笑逐颜开地出来,一路跟我唱歌回家。喜欢这样放松的心情。

————

昨天在办公室接受了多大中国学生学者联谊会的采访,全过程高清摄像。几个学生带来了上万块的设备:俩尼康顶级相机,俩三角架,无线麦克风,配的是清一色的尼康顶级镜头,手里则拿着 iPad mini,上面有他们事先准备的采访提纲。感慨长江后浪推前浪之余,想起二十年前用借来的相机给郭芳照相,恍若隔世。

————

特别反感自以为是的人。他们说话发言举手投足总给人一种「我很牛」的压迫感。比如自己平时不顾老婆孩子不顾自己死活地加班,还要求下属也以他为榜样;自己混到了点儿名气权力地位或者发家挣了点儿钱,就开始忆苦思甜地回忆总结成功经验。我崇尚低调行事,永远记住「三人行,必有我师焉」,向别人学习。

————

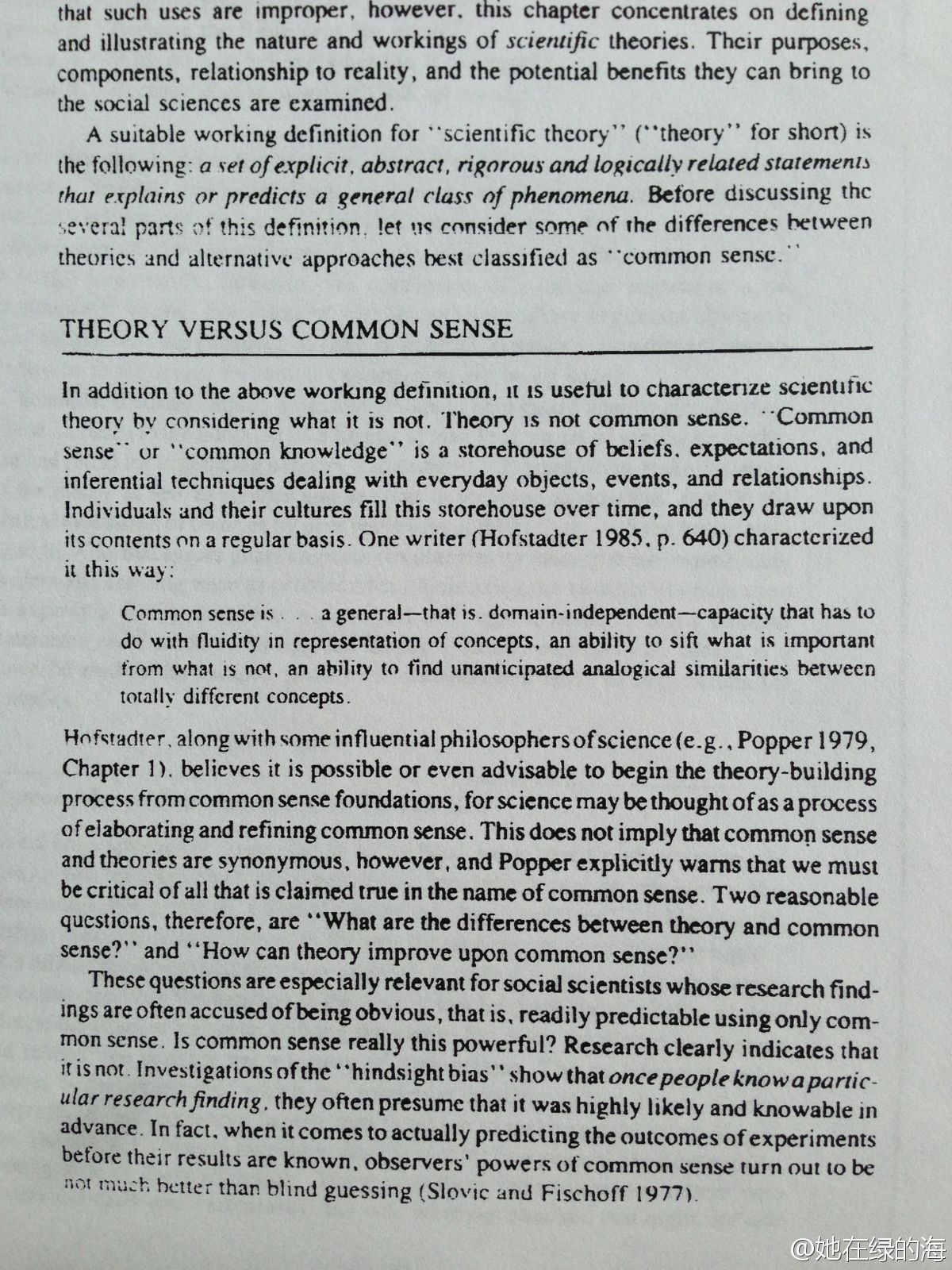

嗯,我仔细读了一下你发的英文原文,很认同这个观点。文章里说,common sense 是靠不住的,往往是后知后觉。很多观点一定要用科学的方法去调查研究来证明或证伪。比如「早饭要吃饱」的观点,就没有科学试验证明它。这也恰恰说明了社会科学是很难做的学科。

@她在绿的海:回复 @李葆春:不过社会科学里,common sense 是个得警惕的东西。社会中的关系,现象背后的机制,较之自然科学,要更加多变和动态,所以这文章就讲,历史上很多非常坚定和广为人知的 popular belief 经常变成为无法验证或者说根本就错了,这现象对社会中一堆堆 common sense 来说太不罕见了。

@李葆春:这 theory 和 common sense 的区别,大概欧几里德时期的大师们就已经分得很清楚了。欧几里德的《几何原理》里,用 common sense 来设定公理,然后用公理再来证明几何中的定理。欧几里德的思路很简单:尽量少用所谓 common sense,所有的定理全是利用逻辑推导证明出来的。我想,这个原则,社会科学也一定适用。

————

写得真好。我想,这种「上得了厅堂,下得了厨房」的能力和心气儿,不仅仅是 consulting 一行,各行各业都适用。领导要能下基层,教授要能编程序写论文,CEO 要能参与产品设计研发。乔布斯说过,只有当上了苹果的 CEO,再参与一线产品设计的决策才没人管着。也许苹果的成功,是他事无巨细、事必躬亲的结果。

@Beibeikitten:发表了博文 《QX 的思考》—— 当北京开始有春天味道的时候,深圳已经露出了夏天的容貌。QX 项目从去年春天走到现在,已经整整一年时间。这一年里,我们从战略梳理时的欣赏认可,变成系统落地后的相濡以沫。

————

随手翻了翻苏岑写的《真爱没那么累,幸福没那么贵》。以前一直不甚喜欢读这样治愈系的文字,总是感觉作者有点儿捕风捉影,小题大作。但这本书仅仅一个题目就吸引了我。如果说让我说一样既简单又能一直给日子带来快乐的东西,我觉得是有人聊天。真爱不累和幸福不贵,都取决于是否能总有聊天的共同话题。

————

说起聊天,想起一个故事。朱军问王志文:四十了怎么还不结婚?王说:没遇到合适的。问:你到底想找个什么样的女孩?王很认真地说:就想找个能随时随地聊天的。问:这还不容易?王说:不容易。有些话,有些时候,对有些人,你想一想,就不想说了。找到一个你想跟她说,能随时跟她说的人,很不容易。

————

「谈恋爱」,突出了一个「谈」字。原本不认识的人,聊天能聊出不渝的爱情。无论是青梅竹马还是一见钟情,都离不开聊天这份催化剂。就算是结婚多年孩子比自己高了的时候,能不能随时随地聊得起来,直接取决于两人的兴趣是否相近。倘若一人一手机各自为战,没什么话可说,也许离真爱和幸福就越来越远了。

————

好一个「虽岁月已逝,但真情永存」!在现在这个人与人之间交流短平快的时代,这样手写的字迹和真挚的亲情像陈年的白酒,纯得没有任何杂质,历久弥新,弥足珍贵。羡慕你。

@Beibeikitten:去看姥姥姥爷,姥姥拿出个本,是从她以前的日记中摘录的所有关于我的故事。什么时候我考了第几、什么时候给姥爷在电台点了一首歌、什么时候带爸妈去玩了一次…… 很多事情我早都忘记了,这个感动啊。

————

这个故事里的一见钟情,虽然不是「谈」出来的,可是我愿意相信。我相信冥冥之中自有天意,相信两个人之间的一见如故的缘分是存在的,虽然非常少见。可是如果两个人天天在一起生活,没有聊天的共同语言的话,我认为无法坚持太久。

@火焰如水:说到 “不渝的爱情”,想起前几天看的一个节目,说的是完颜洪烈对包惜弱的爱情,就那么一个风雪交加的夜晚在柴房里看了她一眼,就死心塌地地爱了她十八年、无怨无悔地抚养她的儿子,最后还是一切成空。这感情应该不是 “谈” 出来的。但这种感情的真实性,确实也值得考证。

————

在此我谨以多大学生学者联谊会采访时精心制作的视频,祝所有认识的和不认识的,叫得出名字和叫不出名字的,一起聊过天儿的,写过论文的,编过程序的,开过会的,吃过饭的,喝过酒的,欣喜若狂过痛哭失声过的朋友们,蛇年吉祥如意,心想事成,将爱情进行到底!

【教授拜年第一弹】还记得那一年,我们追过的 APS 105 么?(YouTube)

【教授拜年第一弹】还记得那一年,我们追过的 APS 105 么?(优酷)

————

小女儿刚刚完成了作业,自己想了一句英文写在旁边:「Study for the rest of your life!」她给我看的一瞬间,我头一次因为自己女儿的话而顿悟般地感动。是啊,永远学习新的东西,就不会失去一份激动人心的快乐。失去了这份好奇心的日子会逐渐浑沌起来,那种感觉就好像风尘笼罩中的北京。

————

开车去美国宾州匹兹堡的 Carnegie Mellon University 开会,运气非常糟糕,在纽约州 I-90 高速上路遇暴风雪,雪在大风中飘扬,能见度有时只有十米左右,车在大风中飘忽前行。我自己开车,有点儿害怕。想起儿时在北京地震那会儿,每次地震都有防震棚和大人温暖的怀抱,就一点儿也不怕。

————

2011 年是郭芳和我结婚十五年,相识二十年。那年暑假我写了一篇短文,短文的题目就叫《幸福》。因为是二十年前,我写的时候发现自己的记忆已经模糊了。郭芳记忆力比我强很多,很多细节是她帮助我回忆起来的。正值辛夷坞的《致我们终将逝去的青春》即将搬上银幕,重新找出来这篇文字,作为对青春的纪念。《幸福》

————

傍晚时分,吃完晚饭,我开始给大女儿讲历史中的数学。讲到 Bolyai 不顾父亲的劝阻,一意孤行地研究欧几里德的平行公理,最终和高斯等人共同开创非欧几何;讲到欧几里德两千多年前如何从五个公理证明三角形内角和,又如何开创数论,证明质数无穷多。我们一起感慨数学的简洁和美丽,一起沉醉于天才的故事。

————

昨天 Valentine’s Day,女儿从学校兴高采烈地带了好多小礼物回家。学校鼓励大家穿上随意而色彩鲜明的衣服上学,同学们互相赠送亲手制作的小礼物。看着她们一边吃巧克力一边打开卡片的高兴劲儿,虽然只是一种人和人之间最普通的关心和礼貌,却不知为什么有一种与生俱来的感动,胜于情人节的烛光和鲜花。

————

想起小时候学的五讲四美三热爱,有「讲文明,讲礼貌」,还有「热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党」。语言虽然空泛,却也不失朴素,也许和而今时尚的「坑爹」「吐槽」「屌丝」比起来,更让人觉得亲切和温暖。语言自然要随着时代而变迁,可我还是更喜欢真情实感的表白,还有吃一口而甜在心里的巧克力。

————

十几年过去了,情感类印象最深的国产电影还是《爱情麻辣烫》,电视剧还是《将爱情进行到底》。主要是因为音乐,比如《爱情麻辣烫》开篇《声音》里苏慧伦的《鸭子》,还有《将爱情进行到底》里钢琴音色的主题和陈明的《等你爱我》。也是因为青春偶像,迷上了《声音》里高圆圆,还有《将爱》里的徐静蕾。

————

小女儿钢琴一级旗开得胜,得了 90 分的高分,「First class honours with distinction」, 跻身所有考一级孩子里的前百分之五。可喜可贺之余,感慨她学钢琴以来,一直在挑战我苦心经营的教育理念和耐心,既要贯彻中国传统的刻苦和认真,又要发扬西方的宽松和自信,做一个中西兼顾的父亲实在是难于上青天。

————

普通而寒冷的一天,一个人一边走路回家,一边听豆瓣随机播放的歌。忽地听到一首歌是 Beyond 的「真的爱你」,想起来上次听过唱过是在清华的校园,总有二十多年前了。这种突如其来的感觉只有一个英文词儿可以来形容:déjà vu。这个词儿中文最好的翻译叫「似曾相识」,可是这个译法实在有点儿苍白无力。

————

Déjà vu 本来是个法文词儿,英文借用过来,我想大概是因为贴切得合身的词儿实在没法儿找,只好像中文把「fans」译成「粉丝」一样地拿来主义。寥寥六个字母加上一处空白,既有「风月无情人暗换,旧游如梦空肠断」的伤感,又有「雪肤依然,花貌如昨」的惊喜,实在可以说是英文单词儿中醇香的陈年珍藏。

————

看到朋友说的中国「人情」社会中的「礼数」与「品位」,想到了中国文化里关于人情最经典的请客和吃饭。七十年前外公写的一篇题为《请客》的短文,收录于其《龙虫并雕斋琐语》中。现在重读,竟然没有过时。看样子这破除请客习俗的愿望,像棋局里正被绞杀的黑棋大龙,无论如何左冲右突,一样是必死无疑。《请客》

————

希望这辈子能遇到这样一个学生:健谈而逻辑清晰,任何时候想起了什么,我们都可以平等地对任何问题展开深入的讨论;目标明确而灵活,既反映了共识又可以随时更新;有独立的主见而不盲从,对方有错随时指出来,自己有错随时纠正;注重细节,但是不过分拘泥于完美;在浮躁的氛围中,勤勉好学,一如既往。

————

小女儿不喜欢我拥抱她,可我笃信这能给她一种无法替代的温暖。她的理由是「我不喜欢男的抱我」,我说,我是你爸爸啊!她说,那不还是男的吗?今天听郭芳说,女儿读的故事里有个孩子的父亲,性格坚强而勇敢。郭芳问她「那你爸坚强勇敢么?」她想了想,点了点头。我差点儿哭了,为了她,我已经竭尽全力。

————

一朋友转了条微博,号称一个哥伦比亚大学的教授二十年间先后两次调查什么是幸福的真正源泉。他得出的结论是一般职业的普通人比功成名就的杰出者要幸福得多,因为只有「心灵淡定宁静」才能真正幸福。他还以《幸福的密码》为题在《华盛顿邮报》发表了一篇论文。此文标准的「读者」范儿,微博转发数千次。

我对此文突然有点儿好奇。它漏洞百出,比如这名校的终身教授怎么把这么牛的论文发到了报纸上。可还是用英文搜索了「华盛顿邮报」和「幸福」等关键词,没有找到什么。再一想,用中文搜索多半儿有戏。没想到搜出了另一新闻:《华盛顿邮报》说「幸福用钱买的到」。下回再编,别忘了美国还有《纽约时报》。

一直在想,这几千个转这条微博的人,真的相信这故事是真的吗?为什么我们的理念里不能少一点儿盲从,多一点儿质疑,多一点儿独立思考的精神?为什么这么轻而易举地人云亦云?至于什么是幸福的源泉,想起电影 Indecent Proposal 里小两口吵架,谁也不要富翁给的一百万,他们一哥们儿来了句:I’ll take it, I mean, no one else wants it.

————

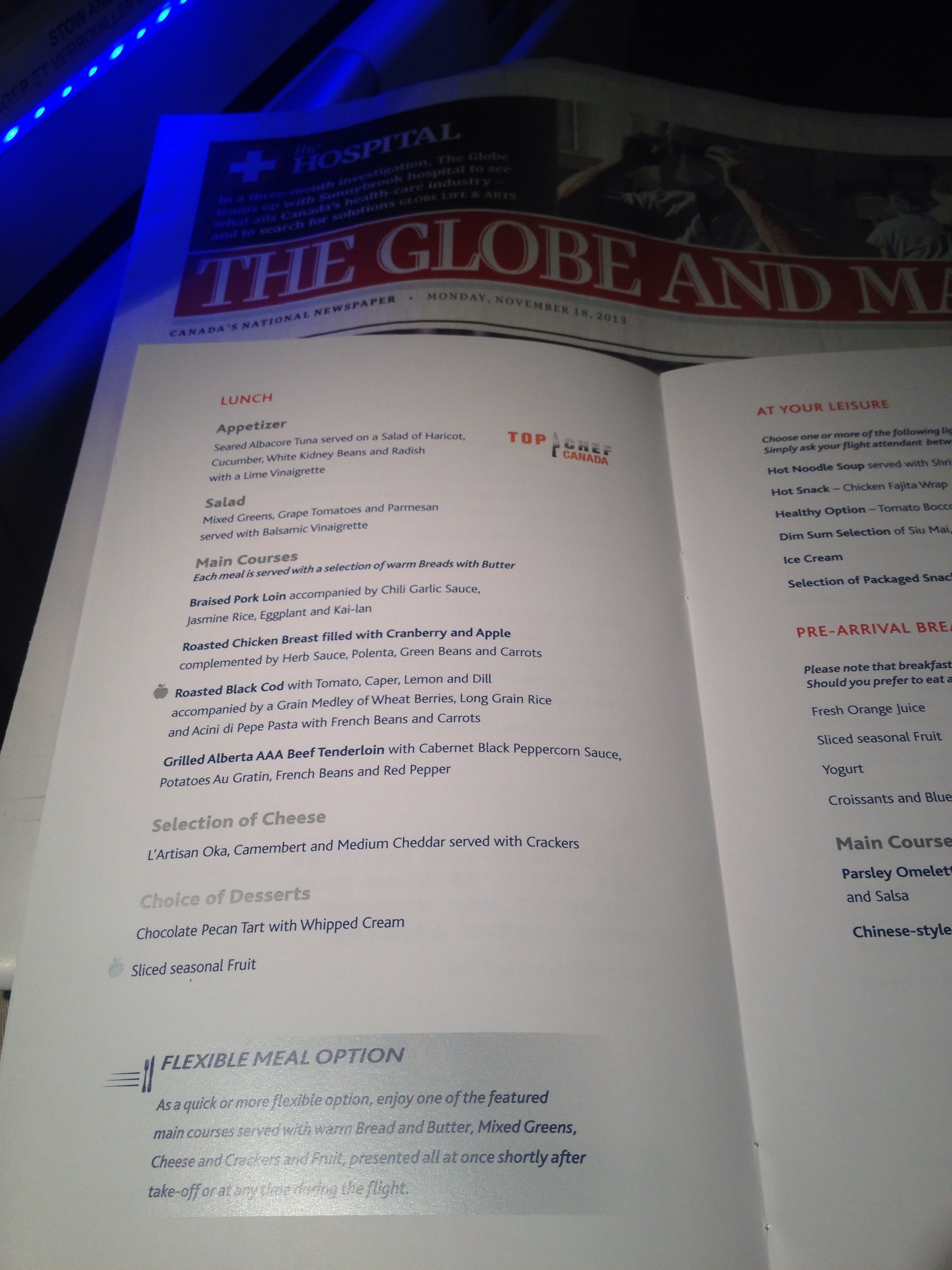

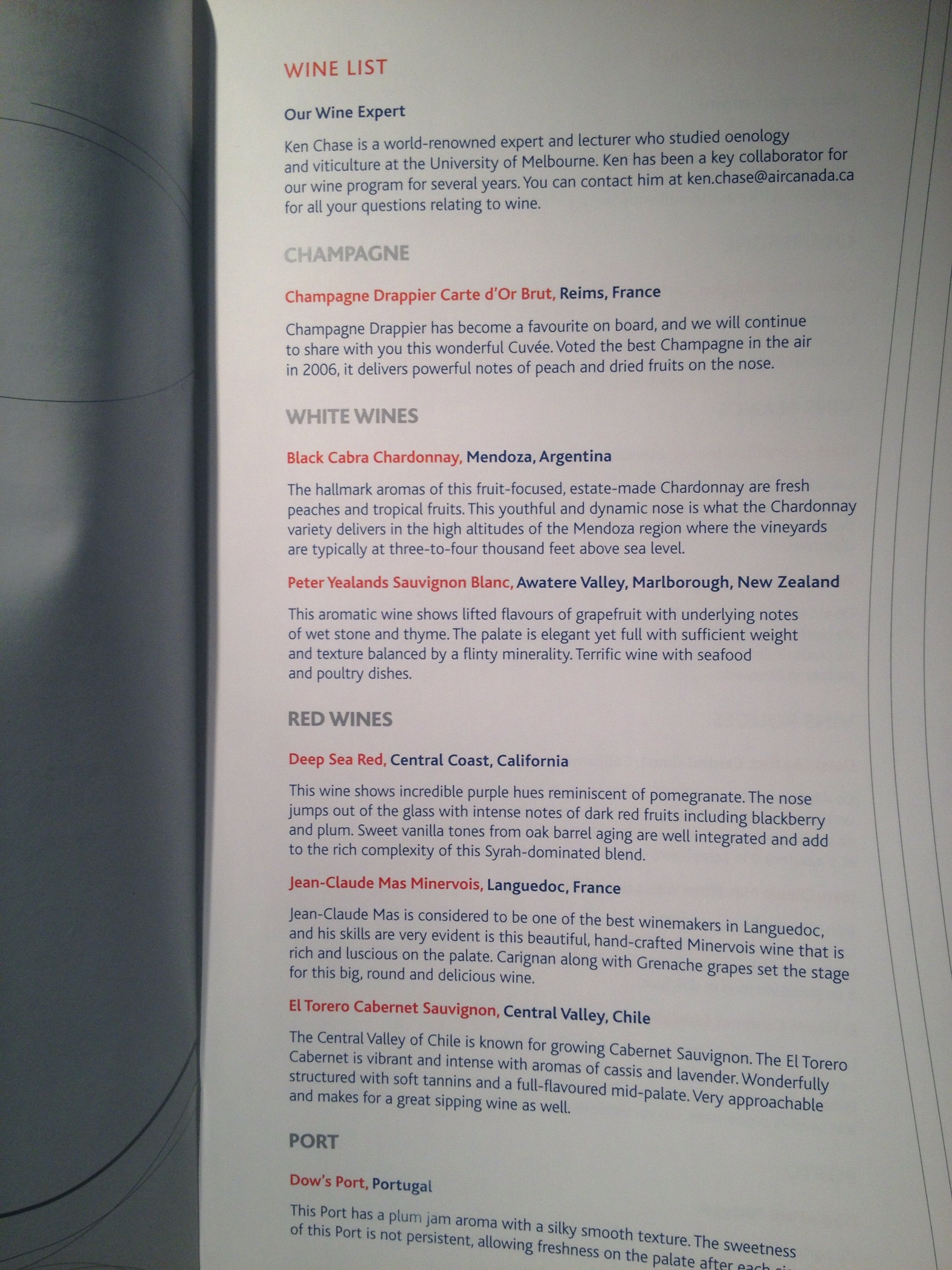

AC 31 多伦多直飞北京起飞前,公务舱座位 1D。从 06 年以来我每次有机会坐公务舱都慢悠悠地品尝 Air Canada 的 Drappier 香槟酒,一种另一个世界般的享受。

————

在去北京的飞机上再看了一遍 Meg Ryan 出演的 When Harry Met Sally。89 年的老电影,Meg Ryan 是我喜爱的明星,当年青春无敌,幽默时令人捧腹大笑,甜美时则令人砰然心动。电影里 Harry 和 Sally 是好朋友,特别有共同语言,一起吃饭,一起聊天,晚上睡觉前都要打个电话。

Harry 的妻子跟别人跑了,对婚姻很失望;Sally 因为前男友不想跟她结婚而分手。一次偶然的机会,Sally 听说前男友结婚了,哭得很伤心,Harry 去安慰她,两个人因为做爱而大吵一架。直到一场新年晚会,两人才在相识十二年之后真正发现,这种无话不谈的友谊,其实是一场刻骨铭心的爱情。

————

到了北京,住的是海淀双清路的红杉假日酒店。酒店 11 年建成的,虽然只有六百元的价位,硬件设施崭新,房间布局合理。我的房间朝正东,早上可以看北京的日出。出门步行去清华东门,湛蓝的天空,久违的北京。

————

写得真好。碎片般的记忆在清澈见底的文字里串了起来,成为完整的一本书。真的很羡慕这种浓浓的亲情和爱,历久弥新,一如当年。奶奶能够给孩子营造一个宽松的成长环境,汲取国外的优秀教育理念,鼓励多参加社交活动,鼓励独立自主的精神,对孩子的见解不横加干涉,艳羡之余,又值得我深入地思考和学习。

@Beibeikitten:发表了博文 《奶奶呵护我成长》 - 奶奶去世到今天整整十年,她去世后的前三年,几乎每天晚上都会梦到她。很多时候,对于自己特别珍视和爱戴的人,总是埋藏在心里不敢提及的。十年后,恰逢出版社约稿,于是,又将……(原文已经下线)

————

刚刚收官的笑傲江湖之所以火得爆棚,是因为于正改编得牛,大举突破传统的思维定式,加入了让人难以忘怀的东方不败。令狐冲和东方不败的爱情,从第一次相遇就注定是要以相忘于江湖而告终。虽然感情是真心的,但正邪不两立,像夜空的流星,正因为稍纵即逝而平生一种凄美的感动。一曲《爱我》,令人动容。

————

北京直飞多伦多的航班,登机的时候加航说我已经升舱到公务舱。因为票价比较便宜,我其实无法升舱,起飞前五天也并没有申请。今天的升舱是因为经济舱超卖(oversold)了,在加航的金卡会员讨论区里叫做 opt-up,并不常见,尤其是加拿大和中国之间的热门航班。这种意外升舱的惊喜我十年来只遇到过三四次。

————

买了柴静的《看见》。序言里说:「死亡不可怕,最可怕的是无意识,那才相当于死。」还说:「人也要从不假思索的蒙昧里挣脱,这才是活着。」这些话,吸引着我继续看下去。

————

照例问小女儿课间休息的时候,跟同学们说话了没有。女儿回答,说了啊,然后想了想,又补充了一句:「Sometimes I spent some solo time on the climber.」想想还真是这么回事儿,在这纷扰嘈杂的年代,能享受一点儿课间独处的时间,从电子邮件和手机里解放出来,想想自己真正的兴趣,是难能可贵的品质。

————

两年前女儿八岁,我录了一首她弹的 Sonatina in F major (by Diabelli),当时她弹四级。今天又录了她弹的两首七级的曲目:一首是贝多芬著名的 Für Elise,还有一首是门德尔松的 Venetian Boat Song。钢琴还是原来的,就连墙上的证书都没变,可女儿真的忽地长大了,情至深处之时,演奏高潮迭起,荡气回肠。

————

什么时候不用再连夜赶写经费申请,不用再为了经费申请方面的重大挫折睡不着觉,不用再拿到经费之后为了合作者不做其应该做的工作加班加点,不用再为了项目结题报告的一个数字把经费的所有开销重新计算一遍,也许能多些热情做点儿真正的研究。

————

8:20 事件,已经进入了科技圈里影响很广的 Daring Fireball 网站,说得正式点儿叫「让外国人更好地了解了中国文化的深刻内涵」,说得通俗些叫「丢尽了脸」。一个国家占尽天时地利的电视台,却依靠「美国都是两年保修」等毫无根据的谣言和微博营销造假来牟取商业利益,新闻的监督职能和社会价值丧失殆尽。

————

今天在 TED Talk 里看了 Elon Musk 的采访。当主持人最后问他,你一个人创办了 Paypal, Tesla, SolarCity, SpaceX 这些迥然不同却都超乎常理的公司,到底你比起别人有什么特别之处?Musk 回答:「I work a lot… and a lot.」在我看来,「a lot」这两个英文单词的雷霆万钧的重量,正是 Elon Musk 成功的秘诀。

————

近来迷上了十二年的苏格兰威士忌。略带辛辣的醇香,口感毫不含糊,独斟独饮正好。烈酒淋于寒冰之上,几大口之余,什么也不想,累到极处,任由倦意席卷自己沉沉睡去。酒醒明月下之时,窗外雪花纷飞,看到门外昏黄的廊灯亮着,还有一个穿着大衣的身影在门前铲雪。所谓「相濡以沫」,大概就是这种感觉了。

————

一篇期刊论文需要修改,截止日期眼看着快要到了,学生毕业远走高飞了。我像一个「尚能饭否」的老兵,在枪林弹雨的前线,高唱「我们都是飞行军」,终日伏案,奋笔疾书,独自奋勇向前。论文里用到一篇别人论文的结果,仔细一想竟然是错的,只好开始重新推导数学公式,并果断和郭芳讨论,总算是化险为夷。

记得上次和郭芳合作写论文,是十二年前的事儿了。那时候我刚到多伦多大学,没有学生,为了赶上论文的截止日期,就和郭芳合作,一起编仿真需要的程序,一起去中国城吃晚饭,一起在办公室通宵达旦。后来虽然有学生了,论文却命运多舛,「蜀道难,难于上青天」,经常被拒绝,能被录用的极少。

有一年,我尽最大的努力赶了一个暑假,给一个知名度很高的国际会议投了四篇论文。录取那天晚上,郭芳看到邮件通知,随手打开,发现四篇论文全军覆没。她告诉我时,我差点儿哭了,把她训斥了一通,说以后不要再随便点开我的电子邮件!当时没有拿到终身教职,压力很大,不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

一晃这么多年过去了,往事如烟,寂寞流年。那个国际会议依旧是一流的,但国内竟差点儿把它降级为二流会议,原因是同一作者录用篇数过多,据说还提到了我的名字。每每想起多年前那天的情景,都觉得特别对不起她,因为直到很晚我才真正意识到,我最优秀的合作者,最知心的好朋友,其实一直就在我身边。

————

几周前我录取了一个学生。他当时说有个伦敦皇家学院的 offer,他自己和老师都认为在英国留学不如北美,然后就忽然没有消息了。前几天我追加了一封邮件,提醒他我们的 offer 马上就要到期了。他回邮件说他在深圳腾讯,上网不方便,回到香港就马上在网站上接受。昨天来了一封信,说最终打算去英国剑桥大学。

这让我想起了多年前一个学生申请美国学校的故事。他申请了美国几所名校,有两位知名教授分别打电话向我咨询,我表扬了这个学生的潜质和能力。忽然有一天,其中一位教授发给他一封愤怒的邮件,同时抄送给我和本系另一位教授(他自己以前的学生),像一只红色的小鸟奋不顾身地扑过来,内容我终生难忘。

邮件里这名知名教授对这个学生说:「你不用再考虑了,我收回给你的 offer。当初你给我发邮件时是怎么说的?你说你怎么怎么喜欢我的研究组和研究方向,难道这都突然变了不成?研究也好,博士也罢,要先有做人最基本的 integrity。我很庆幸,没有收一个像你这样的学生。」Integrity,到底是不是无价之宝?

我刚刚到 UIUC 念书的时候,新一届中国学生学者联谊会主席对中国学生的很多做法特别看不惯。在他主编改版的《新生指南》里,亲自写了篇序言,谆谆教导大家,回国结婚前不要做买了昂贵的摄像机结完婚就退货之类给中国人「丢脸」的事。现在想来,小时候听惯了「德智体美劳」全面发展,却忘了「待人以诚」。

————

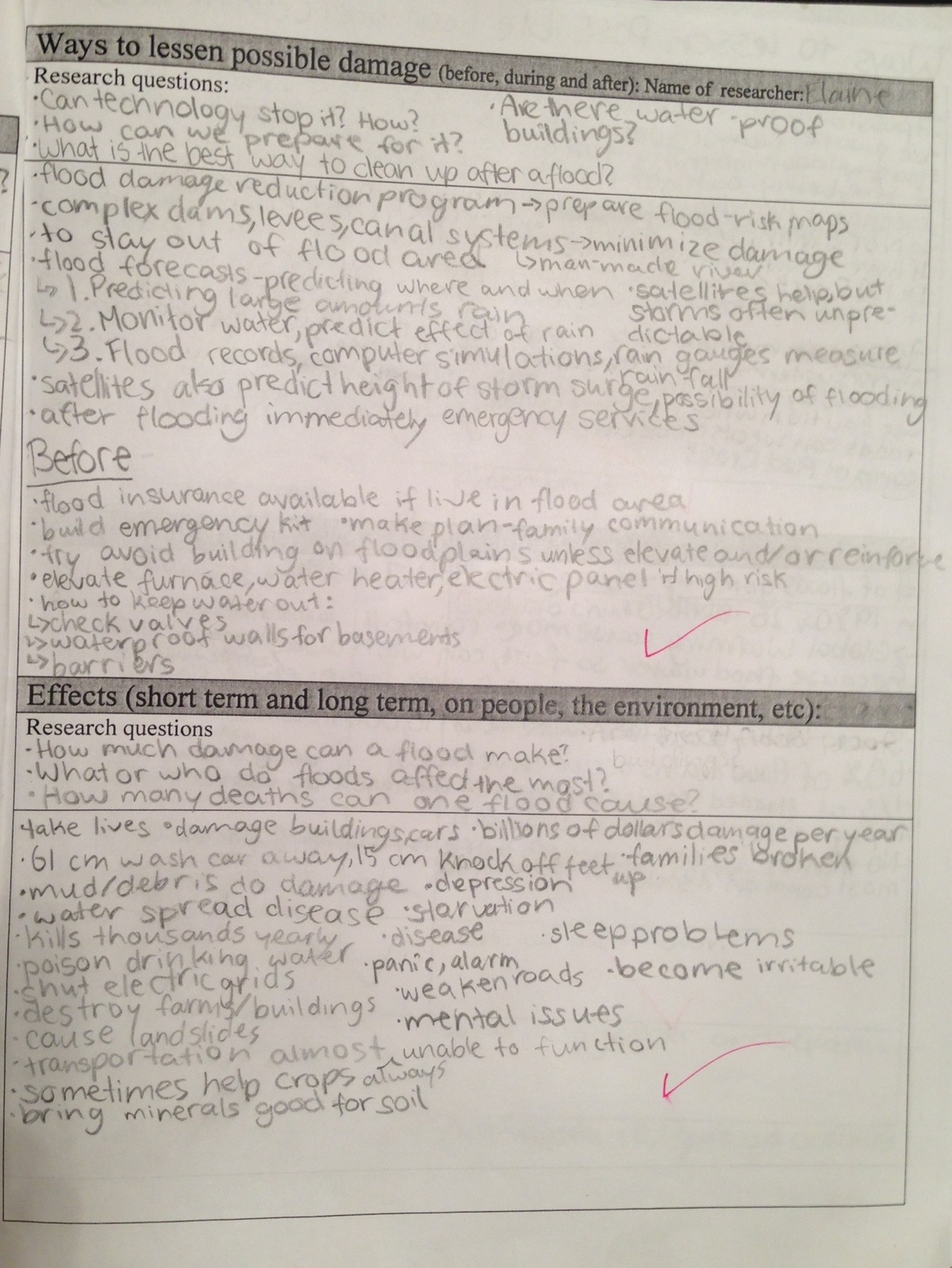

女儿学校正在学习的一个主题是 How we share the planet。老师要求两个人一组准备一个 20 分钟的演讲,主题是关于自然灾害中有关安全和救援的常识。要求演讲材料全部自己研究得来,组员之间分工合作,研究结果用提纲(jot notes)的形式记录。女儿研究记录的提纲草稿,内容翔实、全面而深入,我自叹弗如。

————

凌晨醒来睡不着,不知道为什么,非常向往两周后就要去意大利参加的 INFOCOM。最近碰到的朋友,问到的都说要去参加,我想届时一定像往年一样,人声鼎沸,盛况空前。自从十年前开始,INFOCOM 我只错过了一届。我在这个会议里和后来合作多年的朋友们第一次见面相识,也有幸最后一次聆听 Jennifer 的大师风采。

如今国内时髦把会议论资排辈,按照其斤两分出三六九等,俨然是为了发表论文论功行赏的机器。而 INFOCOM 在我心里,是三两知己在后院儿的烧烤小聚,是文学青年在前厅的鸡尾酒会,是觥筹交错的人气儿,是不散的流水筵席。我喜欢和陌生人不期而遇的 serendipity,喜欢挤在人群里认真听每一场演讲的学习氛围。

记得 04 年香港 INFOCOM 上,在维多利亚港旁边气势如虹的国际会议中心,网络领域的大师 Jim Kurose 准备开始他的主题演讲。他开门见山,说他参加了二十年 INFOCOM,可以说 INFOCOM 是他的 home conference。此时此刻,十年来每次开会碎片般的记忆一起决堤般地袭来,意大利的都灵虽然从未去过,我却觉得像要回家。

————

适逢清明,得以重温外公墓碑上的碑文。「王力教授乃当代杰出著名的语言学家、教育家和诗人。禀性敦厚,待人以诚,不矜已长,不攻人短,予人者多,取于人者少。著作等身,桃李三千。」刚意识到这寥寥数语是多么难得的品质。尤其是「予人者多,取于人者少」,帮助了别人而不求回报,待人以诚,胸襟坦荡。

————

Tiger Woods,两年前因为众所周知的原因从世界第一一度跌至世界第 58 名,大多数公司取消了和他的广告合同。他开始重新苦练基本功的时候,我以为一切的荣耀已经过去。没想到他一年来东山再起,打球时喜怒不形于色,最终又奇迹般地重新回到世界第一。我对他在逆境中强大的心气儿和信念,佩服得五体投地。

————

虽然没看过《北京遇上西雅图》,我想它一定是既缺乏离奇的悬念又没有不落俗套的情节,但最终还是让人感动得落泪的电影。当年看《Titanic》,将白富美和屌丝之间跨阶级的爱情演绎得俗到了极致,该出场的美女、豪车、枪战、生离死别一样儿不落,可最后那场在梦境里的重逢,还是照样感人至深,催人泪下。

————

终于看完了《北京遇上西雅图》,结果大失所望。吴秀波出演男主角是一大败笔,既缺乏年轻的阳光帅气也没有事业有成的才华魅力,说话傻里傻气,笑容也没有感染力。编剧的功底离好莱坞的水平还相距甚远,没有 You’ve Got Mail 或 The Terminal 里那种高潮迭起的幽默。唯一的亮点是汤唯,不愧是我心仪的明星。

————

将于四月下旬应朋友邀请再去一次西安。第一次去西安是 07 年,以后又去过四次,独自徒步过很多不起眼的大街小巷,虽然在这个陌生的城市基本一个人也不认识,但是感觉总是很亲切,就像回到家一样。这次想一个人找个晚春的下午,去南门外下马陵附近的松鼠家咖啡屋,读读书架上的藏书,品尝一下她家的咖啡。

————

再过几天就要去意大利都灵开会。从来没有去过意大利,想起来印象最深的还是赫本和派克主演的《罗马假日》里黑白的罗马,和在罗马的那段人和人之间自然而然发生的朴素至极的感情。最爱公主的一段台词:「Rome, by all means, Rome. I will cherish my visit here, in memory, as long as I live. 」

————

一个人在意大利都灵,晚上六点睡醒特别饿,就出门找吃的。以为带着信用卡现金解决温饱问题是很简单的事儿,没想到转了好几公里的街区,手持高科技的谷歌地图,生生就没找到一家开门的馆子。有一家馆子好像开门,俩哥们儿悠闲地在门口聊天儿,我撞进去要点菜,结果好不容易听明白了,晚七点才开门营业。

————

在酒店房间工作了一天,晚饭回来就开始轻微头疼,天色已晚,可是论文还没写完,还有很多工作要做。论文截止日期是明天晚上,可是明天因为是开会第一天,没有时间静下心来,今晚一定要全部做完。每当时间不够压力很大的时候,我就像个田径场上的老将,咬紧牙关,一鼓作气,决不屈服,英勇战斗,唱着「向前向前向前!我们的队伍向太阳」,去争取最后的胜利。

————

乘坐东方航空上海至西安的航班,头等舱的服务员问身边一个老外想喝什么饮料:「Which drink do you like?」老外说要葡萄酒,她连忙说:「No, we haven’t.」她的英文发音相当标准,可以算是训练有素。如果能更上一层楼,问「What would you like to drink?」答「Sorry, we don’t have it.」就更完美了。

————

最近常看刘瑜的文字。从《送你一颗子弹》看到《民主的细节》,再看《观念的水位》,还有多年前一气儿读完的小说《那么,爱呢?》。她的杂文见解犀利,见识广博;小说则时而讽刺,时而幽默。让我不禁会想,要是让庸庸碌碌爱过小日子的我和这样的人聊天儿那得有多如履薄冰,时刻像在举行中美高峰会晤。

我把这个逻辑稍加推广,其实这读书也不能太杂,想事儿也不能跟刘瑜似的太门儿清了。否则,放眼望去没几个能志同道合的朋友一起涮锅喝酒边吃辣子边聊天;只能拼命写文章,争取当个合格的「公知」。多了清醒时的一分刻薄,但却少了酣醉时的大快淋漓。当然,我最向往的日子,莫过于游离于理性和直觉之间。

————

昨天吃饭听人讲了个八卦。一博士生三十了,跟他的女朋友连婚礼的日程都订好了。可惜他父母给女方算了八字,发现八字不合,克夫相,女方父母并未反对,于是退出婚约,几年的恋情就此终结。解除婚约后成了单身,发现退一步海阔天空,想跟他结婚的女孩排长队,甚至包括省委常委的女儿。现在正在仔细筛选。

可能因为大家都称其为帅哥,我就开始展开想象,一个家境殷实的帅哥博士,三十而立,学富五车,才高八斗,介绍认识的女孩儿层出不穷,目不暇给,那景象该是多么令人神往啊。正出神时,席间热闹非凡,开始传看一部手机里他微信发来的近照。我一看,无论形象和气质都无甚可取之处,不禁为这些女孩儿扼腕。

我要是女的,想来这世上一共就两种男人:一种是考虑一下愿意和他结婚过日子的;还有一种是宁可一辈子单身,也坚决不跟他结婚的。这张微信里发来的照片让我想起了后一种。

认真地听着这个故事,沉浸在席间议论八卦的热闹劲儿里,我忽然产生了一种错觉。我似乎看到了这个中国二线城市里的好多大龄男女,在父母亲戚朋友的强大气场里,随波逐流,飞蛾扑火,和自己并不爱的人结婚,买房,生孩子,离开人人网所代表的青春,淡出同学的情谊,奔向火热的小康新生活。

————

一个学生经过几个月的申请和面试,和众多申请者短兵相接,终于拿到了一席香港城市大学助理教授的职位,准备八月走马上任。从硕士到博士学位我一直是他的导师,尘埃落定之时,我想起六年前在香港红磡的都会海逸酒店大堂和他初次见面聊天时的情景。很希望他对我的指导是满意的,这辈子还能再有几个六年?

————

一个朋友去欧洲开会,别人托她带了一箱子的东西,差点儿被美国海关查出来,紧张程度不亚于王朔当年的小说《玩儿的就是心跳》。这么奋不顾身的原因不外乎是因为欧洲便宜,省钱的事儿,不带白不带。每次想起托人带东西,都会重读一遍外公写的《洪乔主义》。七十年前的文字,至今依然振聋发聩,酣畅淋漓。《洪乔主义》

————

以老张的一句「这厮谁啊,眼疾手快啊」和一句「这是我的名片儿,我叫张开」开场;以老张一句「咱也整点儿积极向上、慷慨激昂的」和一句「醉笑陪公三万场,不用诉离觞」从泛黄柔光的暖色校园转向钢筋水泥的冷漠职场;以郑微的一句「我们爱自己,胜过爱爱情」和一句「阮阮,只有你的青春永不腐朽」结局。

当王菲的主题歌《致青春》响起的时候,我看到的是一部高度浓缩的《致我们终将逝去的青春》。职场中支离破碎的故事,郑微和陈孝正波澜不惊的重逢,阮莞执着地去重温青春的激情,大多是在幕色沉沉的黑夜。这让人想起那再也回不去的校园,人声鼎沸,明亮如镜;让人开始怀念郑微那因为开心而迷人的笑容。

郑微骑着自行车去海洋馆时的兴高采烈,沸腾的人群中的一曲《红日》,哭着说的一句「也许我愿意跟你一起吃苦呢」,无不动人心弦,感人至深。老张则是一条贯穿始终的主线,当校园里的青春飞扬逐渐挥霍一空的时候,余下的只有刻骨铭于心底的爱情。一切就像小说里的郑微说的:「我不哭,阮阮,我愿赌服输。」

————

也许是命中注定,这家刚刚平地而起的五星级酒店分给我的房间号码,和我的生日完全吻合。清晨睡不着起来洗澡,在哗哗的流水声中,忽然听到了婴儿的哭声。这哭声时抑时扬,清晰无比,似乎就在我的房间。记得我研究过酒店平面图,我隔壁没有房间。继而急促的电话铃声响起,时断时续,毫无要停下来的动静。

然后传来一个陌生人跟我说话的声音,就在我的房间里,说的是英文。他问我「请问你有女儿吗?」我想起离开家时女儿无邪的笑容,回答他:「没有。」等到我洗完出来的时候,房间里空荡荡的,什么人也没有。

————

十几岁时和几个朋友在北大燕南园喝酒侃王朔时,青春无敌,所向披靡。后来一年一年过去,前程似乎越来越光明,希望则越来越渺茫。越往前走,害怕得越多。像将自己的时间拿来在股市里下注,得到了害怕失去,失去了害怕失去的更多。

————

凌晨再一次醒来,漆黑的房间里似乎听到了水滴的声音,时快时慢,清澈透明。我感觉浑身时冷时热,经验表明大概是发烧了。终于,在这个陌生的城市的一个陌生的角落,在这个与我生日吻合的房间,我像电影 Eyes Wide Shut 里的 Bill 看到床头的面具时一样,一个人抱着枕头,紧握我的手机,不能自已,泪流满面。

————

一个偶然的机会才刚刚得知,一个朋友结婚了。郭芳打算通过微博私信给这个朋友发出贺电,我嘱咐她也给我发一份儿,我要好好学习一下措辞和行文。我能想到的无外乎是一些俗套:「花好月圆,百年好合」过于空泛,而「将爱情进行到底」又过于矫情。她则写得是:「祝福你生活幸福美满。」还是平易近人好啊。

————

香港这个地方买药比较让人不知所措。我希望买 Tylenol 这样妇孺皆知的退烧药,去了一家百佳连锁超市,看到的药名儿全都是完全没见过的中文品牌。辛亏我明白 Tylenol 的成分是扑热息痛,英文是 Acetaminophen,有退烧止疼的药效。终于在货架最下层找到一种明确标明含有它的药品,还号称「原装加拿大进口」。

————

当时看到这一段的时候,一度天真地以为陈孝正不是离席而去,而是禁不住大家的鼓动要上台和郑微同台演唱。可见一厢情愿的想象相当不靠谱儿。

@新浪大片:《致青春》高清完整版《红日》片段 “命运就算颠沛流离,命运就算曲折离奇,命运就算恐吓着你,做人没趣味!别流泪,心酸,更不应舍弃;我愿能一生永远陪伴你!” 也许在那些青春岁月里,你喜欢上一个人,却未必有像她那样勇敢高调过。

————

香港最没法儿让人接受的就是吃。到处都是粤菜,比如烧腊和早茶,吃来吃去没一处好吃的。学校的食堂第一次去吃竟然恶心了一个晚上,以后去只敢点豆泡生菜米线,虽然也很难吃,但至少没放让人恶心的油。昨天发现了一处买馒头花卷和包子的小店,还有猪肉白菜水饺,28 块钱买十个饺子,大快朵颐,激动万分。

————

零二年一天的下午六点四十分,我们第一个宝贝女儿出生,你二十八岁;零五年一天的上午十一点零五分,我们第二个宝贝女儿出生,你三十一岁。一切就好像是一转念间,青春无敌的你成了两个孩子的母亲。一年一年过去,痛了,胖了,笑了,瘦了,累了,哭了,孩子们见证了我们的爱情。郭芳同学:母亲节快乐!

————

写得真好。家的感觉,其实可能只不过是一个人对平静和幸福的向往。即使父母不和,夫妻反目,人也会想一个很遥远的记忆里的家:也许是儿时记忆里的奶奶家,也许是未来一个人自己的家。想明白了这种感觉,我们也许就真的能象 Coco Chanel 那样,在巴黎的酒店里住上三十七年,因为哪里都可以成为自己的家。

@陈燕姣:上大学以前几乎没有离开过家,读博以后一有机会就往外面跑。直到在罗马的广场上突然失去了往昔的激动而感到无限疲惫时才发现,世界上最美好的地方是家。身体和精神如果没有漂泊过,就不会感到宁静的可贵。我还会去走很多的路,看很多的风景,不过那都不会是目的地,而只是中转站了。

————

中午在微软研究院和别人讨论如何找到好的课题做前瞻性和创新性强的研究项目。别人提到两点觉得很有道理。一是关注在摩尔定律驱动下硬件的发展,因为它必然要影响到计算机软件、网络和应用的新的一轮创新。二是找用户 pain points,换句话说,什么东西用得很难受,这样东西就到非改不可的时刻了。

————

八八年的高考作文题目是《习惯》。这个题目之难,可以算是历届高考作文命题的巅峰之作。它难就难在太简单,无招数可言。「习惯」是看不见摸不着的影子,如影随形地跟在我左右。比如喝饮料要加很多冰块,比如无论多远都去同一家店理发,又比如经常幻想到天涯海角去旅游但从来没去过,都不过是出于习惯。

可习惯也是会变的。以前习惯追求完美,汽车洗得一尘不染,办公室整齐划一;后来却是家里一片狼藉也没有心气儿收拾。以前习惯高朋满座,边喝边聊;后来喝不动了,习惯了一个人在酒店发呆。一个朋友几年未见,见面就说我头发白了。我心惊之余,坚持认为还是黑的啊。转念一想,也许不过是以前的习惯而已。

————

零五年十一月,我针对加拿大房屋贷款和活期存款的关系的问题,写了一篇议论文,题目就叫《房屋贷款和活期存款》。中心思想是建议将多余的现金存在房屋贷款里,而不是存在普通的储蓄帐号中。文章是针对加拿大银行系统的分析,并不一定适用于美国。现在把这篇文章重新发到微博,以免将来找不到了。

————

辅导小女儿做小学语文作业,要求和同桌比赛写汉字。她乐了,唯一和她坐在同一个桌子上的同学就是我啊。我看她高兴,就不假思索地接了一句:「你愿意跟我 PK 写字么?」她蒙了:「PK 是什么意思?」我傻了,赶紧给她解释,这是国内时髦儿的网络语言,既不是中文,也不是英文。她叫:「How would I know?」

————

组里每来一个新学生,我都要谆谆教诲:不要叫我 Professor Li,就叫我 Baochun 好了。好像每次学生叫我的名字,我就因为白头发消失了而激动万分似的。一直以为只有我这么迷恋青春,直到收到系主任发给校长的邮件。校长回复说:「Farid, when you call me President Naylor, I get many more grey hairs!」

————

在系里的酒会上,和前系主任聊天聊到中国文化。他说他近来看了一本书,叫做《Factory Girls》,书里讲到中国文化里到处是唯利是图的作风,他觉得很奇怪,因为他当系主任时,发现我虽是中国人,但是非常大公无私,不处处考虑自己的私利。他问我:为什么你是中国出生长大,却和书里说的中国人不一样呢?

我回答,也许是因为我没有在国内工作过,大学一毕业就去了美国吧。万万没有想到的是,第二天中午,他突然给我办公室打电话。他说他是犹太人,从小到大的教育就是不能对一个种族的所有人产生偏见,他说要为他说过的话向我表示道歉。他是一个功成名就的教授,著作等身,我算是见识了什么是「大师风范」。

————

跟小女儿聊天儿,她宣布:「I like you, but I don’t love you.」我有点儿开心,又有点儿伤心。开心是因为女儿对我并不反感,反而似乎颇有好感;伤心则是因为想到了每天风雨无阻地接送她上学放学,下雨了给她打伞,过马路紧握她的小手,回家辅导她弹琴,但似乎还远远不够。以后要下定决心,再接再厉。

————

小女儿今天要参加 class concert。虽然钢琴是她的强项,她还是选择了唱一首现在最流行的歌,Pink 的「Just Give Me a Reason」。她性格内向,平时连说话都紧张,当众表演唱歌是一大考验。姐姐周末跟她一起练习,还帮忙把歌词打印出来。我也有点儿担心,希望能对她说:「Just a little bit’s enough」。

————

两个女儿同时感冒发烧咳嗽,我一个人在家照顾她们。小女儿躺在床上,看到我来她房间,急忙报喜:「你看我不咳嗽啦。」刚说完就开始咳嗽。我说:「我给你讲故事听好吗?」她点点头,然后说:「In eight full years, you’ve never told me a story!」说完认真地听我讲完贝贝熊的两个故事,安心地睡着了。

我看着她睡得香甜的样子,回想她来到这个世界八年以来,我绝大多数时间都在忙于工作,虽然写了很多论文,教了很多学生,可真的没有静下心来给自己女儿讲过几次故事。真想能在她睡醒时告诉她:「你什么时候想听故事,无论想听什么,我论文不写了,哪儿开会也不去了,就在家给你讲好多超级好听的故事。」

————

小女儿的门牙快掉了。她天天最喜欢炫耀那颗会动的门牙,笑的时候一定要把它露在外边。今天我们带她去看医生,她咳嗽略有好转,心情转好,没什么反对意见。

————

带着姐妹俩到朋友家吃晚饭。酒足饭饱之余,姐妹俩对看哪一部电影意见不一,无法达成共识。郭芳明显打定了主意帮姐姐,看见电影的简介,一心想说服妹妹:「你看,姐姐那个电影的评论平均九点一分儿呢,一定好看!」妹妹反驳:「我选的那部电影还九点二分儿呢!」我说 Elena 同学啊,你能不能不要这么萌!

————

小女儿最近迷上了《星际精灵蓝多多》,平时动不动就冒出一句京味儿十足的普通话来。今天我看着她弹钢琴,弹一首她最发怵的曲子,我说再弹最后一遍,她长舒一口气,说:「可别说话不算话啊,要不然我就要玩儿命啦。」我的天啊,您可别吓唬我,您黛玉葬花般的性格,跟谁玩儿命去啊?

————

每天走路上下班,总是要路过多伦多大学的 Victoria College,它是加拿大著名作家和诗人 Margaret Atwood 的母校。但是从来没有停下来仔细看看校园正方草坪中间的一颗百年老树,它肆意地生长,几乎覆盖了整个草坪。树下的一位老人的太极功夫和树梢间远处多伦多最昂贵的四季酒店公寓相映成章,别开生面。

————

我在开户银行 CIBC 的美元账号里有几千美元想换成加元。因为银行的汇率太欺负人了,我就想取现金再到中国城的一家外汇兑换店换加元现金。到了学校附近的一家分行,竟然拿不出这么多美元现金。我说您能拿出多少就多少吧,出纳员翻了半天,只翻出五百块,并礼貌地告诉我,明天再来一趟吧,明天一定保证有。

我没办法了,致电去外汇兑换店询问,人家还接受银行签发的转帐支票(bank draft),而且汇率比现金更为优惠。再回到这家支行去办理转帐支票,出纳员是一个小伙子。他一下就认出了我,原来是我多年前教过的一个学生。他热情地跟我聊着其他学生的去向,临了还免去了手续费,当老师可真好,到处都是学生!

————

一个学生博士毕业,今天早上才临时通知我她要参加今天上午的博士毕业典礼,请我去参加合影。我没有博士服可穿,临时找一个 UIUC 的校友朋友借他的衣服。到大草坪正午的阳光下,准备合影之前穿的时候,我拉开衣服外套的拉链,第一时间映入眼帘的是一个鲜明的字母「I」,代表 UIUC。

虽然没有能够穿成这身衣服,我还是莫名地想起了这所大学。十三年前博士毕业的时候,因为美国签证的原因没有参加毕业典礼,后来等学位证书寄到家里来的时候,才后知后觉地发现很多青春的快乐已一去不复返。最后一次在 UIUC 的大草坪合影好像是八年前,照片里的天蓝蓝的,我抱着女儿,笑容甜美,目光清澈。

————

女儿十一岁生日,送给她一辆蓝色的自行车:Trek 7.4 FX WSD,carbon fork,aluminum frame,仅 23 磅重,她特别喜欢。想起我三岁那年家里添置的一辆永久牌自行车,一直骑到清华毕业出国,在很多碎片的记忆里时常出现。在店里倘佯时,真的很想有朝一日能买一辆超轻的公路车,一口气一百英里,去浪迹天涯。

————

下班回家晚了,孩子们已经吃过晚饭,正在弹钢琴。今天是六月的最后一天,刚好收到了一年一度的绩效评估,结果喜出望外,在系里名列前茅。虽然又是忙上加忙的一年,但是前有本科学生的好评,后有系里的认可,几个博士生先后毕业当了助理教授,虽然没有什么可以宣扬的成绩,但感觉所有的努力都特别值得。

————

家里客厅里有个电子相框,好几年前买的,存满了那时出游的照片。不知道什么时候开始,屏幕不显示照片了,我一直想当然地以为坏了,直到前几天突发奇想地去检查了一下,发现只是电源开关没有打开。看着几年前孩子们的照片幻灯般地演示着,既感慨时间过得太快,也庆幸还保存了这么多的照片可以作为纪念。

————

女儿生日那天,郭芳给她在家里的后院儿花园里照了一组照片。傍晚时分轻柔的光线中,照片异常清晰,各具特色,透着一种孩子要从照片里活脱脱地跳出来的感觉。当年买相机的时候,郭芳的要求是不用调整,随时按动快门。我选择了 60 毫米 f/2.8 的定焦微距镜头用于人像摄影,背景虚化得很漂亮,人物从不失真。

————

有一篇论文今天被一个会议接收,我准备更新简历的时候,查了一下自己 Google Scholar Citations 上的最新 H-Index 数据,发现已经到达 50,也就是说,有 50 篇论文的引用数超过 50。记得不到两年前到达 40 的时候,还特别发了一条微博记录了一下,没想到这么快就到 50 了。自吹自擂之余,也要鼓励自己再接再厉。

————

小女儿今天回家有点儿累了,郭芳叫她弹琴,她本来懒得弹,后来想趁我还没回家弹完,因为我的要求更严格一些。没想到刚弹了一小会儿我就回来了。她不想弹了,我苦口婆心地劝她,八月就要考二级了,每天多练一点儿,考得更好啊。她一下急了,大叫:「I hate you! I hate piano!」我不敢再说了,很难受。

小女儿平时脸皮薄,不爱对别人说话,我非常害怕哪句话说错了,让她更加不敢说话了。晚上吃晚饭的时候,我想带她做平常很喜爱的游戏,她也没有兴趣,自顾自地看书。七月底就要离开家去香港工作了,想起能和她一起弹琴讲故事做游戏的时间所剩无几,不知道我走了之后,她会不会偶尔想我,就像我想她一样。

————

朋友邀请我们在多伦多久负盛名的 The Granite Club 吃晚饭。出了电梯,我们找不到餐厅的位置,就随便找到一位会员服务部的工作人员询问。他并没有像我习惯的那样简单地指一指去其实只有几步之遥的餐厅的方向,而是一边带我们走过去,一边询问朋友的名字,到了餐厅帮助我们向服务员询问他们是否已经到达。

吃完晚饭,朋友热情地带我们到 The Granite Club 四处看看。一个大得出奇的冰场上方自豪地悬挂着伦敦奥运男子花样滑冰冠军得主 Patrick Chan 的名字,因为他就在这里训练。两个二十五米的泳池上方的透明屋顶夏天可以随时开启。等到参观四个羽毛球场时朋友介绍说,场地的空调设计没有风,否则会影响羽毛球。

最后参观的是一个可以容纳四百人的大厅和一个一百人左右的小厅,可以举办各种活动,尤其适合举办婚礼。朋友介绍说,墙上挂的油画全部归 The Granite Club 所有,正在兴建的新馆明年竣工。他兀自滔滔不绝时,我想起带我们去餐厅的工作人员,记得电影 Jerry Maguire 里有一句话:「You had me at “hello”.」

————

有时候吃得香甜,含着权当甜点的夹心糖时会想,听几堂让人茅塞顿开的好课,看几本情节离奇的小说,吃几片入口即化的新鲜生鱼,打一场让人畅快淋漓的羽毛球,到高尔夫球场晒晒太阳,临了来一句「今儿个过得还成」,大概就是我喜欢过的日子。

————

刚听了一堂讲算法的课,其中提到一本书里的话,授课教授极为欣赏和推崇:「Perhaps the most important principle for the good algorithm designer is to refuse to be content.」我想,Salman Khan 当年没有继续当他的对冲基金分析师,而是开创了 Khan Academy,也许就是出自于这种永远不满足的动力。

————

从来都特别羡慕普通话、广东话和英文三种语言兼通的人,可能是因为它们代表了我最爱的城市:北京,香港和多伦多。也可能是因为儿时听母亲一家都会说一口流利的广东话,舅舅则外加一口京片子,外公更是精研广东话的发音,并用于其硕士论文《中国古文法》,而对语言颇感兴趣的自己却一句广东话也听不懂。

前几天在美国费城开会,新认识了一个朋友,就是位让我羡慕不已的三种语言兼通随时切换的才女。她在广东长大,在内地读书,将来打算在香港定居,说得却是一口稍带台湾口音的普通话。台湾人讲国语甜得有点儿过了,她的普通话则给人一种许留山式的甜而清爽的感觉。她说广东话时,我自然还是一句也听不懂。

虽然广东话是说什么也学不会了,但我无意间却跟她学了一招儿:照相。她的 iPhone 是永远攥在手心儿里的,即使在只有烛光的饭馆里也要随时随地地拍摄各式各样的照片,照点的菜,照吃饭的人,就好像手机永远不会没电一样。我好奇地问她为什么拍这么多照片。她说她不爱写东西,这些照片就权当懒人的日记吧。

我后知后觉地想,还真的是这么回事儿。我有时怕光线不足效果不好,有时怕手机没电,有时懒得传照片,有时又迷恋那架永远不在身边的单反,结果却错过了很多华丽的瞬间,任由它们在记忆中退潮一样地淡忘。也许秋天应该下定决心在香港买部 iPhone 5S,然后向她学习,把照相作为一种生活方式,记住每一天。

————

在费城开会的晚宴中,张晓东教授的发言印象深刻。他提到美国经济学家和诺贝尔奖得主 Akerlof 教授的著名经济学理论 The Market for Lemons。在一个二手车市场里,买主因为不知道车的质量是否过关(cherries vs. lemons),只愿意付平均价格,致使越来越多的质量高的车(cherries)因为价格过低离开市场。

Cherries 离开得越多,市场上 lemons 占得比例越大,买主估计的平均价格越低,致使更多的 cherries 离开市场,成为恶性循环。张教授用这个例子来说明一个会议中论文质量的重要性。一旦一个会议的论文让人以「kitchen sink」来形容,高质量论文就会越来越少。参会人数和论文数的比例越高,会议的质量就越高。

————

开会间和张晓东教授聊天,由是否应该使用微信这一话题展开讨论,很有意义。我提出:微信的流行不仅限于年轻人,而是广泛被所有年龄段接受,已经成为主流社交工具。张教授的论点明确:微信的广泛使用体现了国内人与人之间缺乏距离,而距离却是美国文化里的必须品,因为每个人都需要一些「down time」。

而这种「down time」是以人和人之间保持一定的距离为前提的,在国内它成了奢侈品。我认为,玩儿微博和微信等社交产品虽然会占用一些时间,但是可以迅速有效地接触各种信息,比如最新的新闻和人们对新闻的反应。张教授认为,同样的新闻利用传统的网站和报纸也可以得到,我们其实并不需要智能手机平台。

我想,张晓东教授的论点似乎过时,其实很新颖。工作关系和别人联系,应该使用邮件,这样答应了什么事儿就应该说到做到,比较靠谱。如果有时间和朋友聊天,其实聚一聚或打电话都比用微信聊天更有效率。只有离开微博和微信这样的社交工具,才能充分享受随之而来的「down time」,冷静下来,不随波逐流。

————

正值 INFOCOM 论文截止前两周,每年最忙的时候,突然开始腰疼,不能长时间坐着。想起十一年前,腰疼疼到走不了路,就是因为工作压力太大了。当时去做了几次 chiropractor therapy,就奇迹般地好了,现在看来大概没有彻底根治。希望能坚持每天早上去游泳,争取有所好转,否则可能要从写论文的一线退休了。

————

晚上工作时 online chat 问组里一个学生她的论文进展如何,她说正在写其中一个算法。过了一会儿,另一个和她合作的学生在 online chat 里上来就直接了当地对我说:“春哥着急了哈?” 然后又发了五六条有关研究项目的问题和建议。所有聊天信息直接推送到我的 iPhone 里的 Hangouts app,很明显他这是发给她的。

这些学生为了论文,晚上九点还在辛勤地工作,我挺感动的。真想回一句:“春哥是这么想的:只要我们大家都尽了最大的努力,一切都顺其自然好了。所谓「谋事在人,成事在天」啊。”

————

跟读 Ben Thompson 的博客 stratēchery 从来就是一种享受。他的语言简练,论点鲜明,论据旁征博引,精彩纷呈。最近他分析微软宣布的重组,指出这是 Ballmer 的重大失策,全篇分两期连载,全部插图都是他自己用 iPad 上的 Paper 手绘,令人耳目一新,发人深省。网站链接

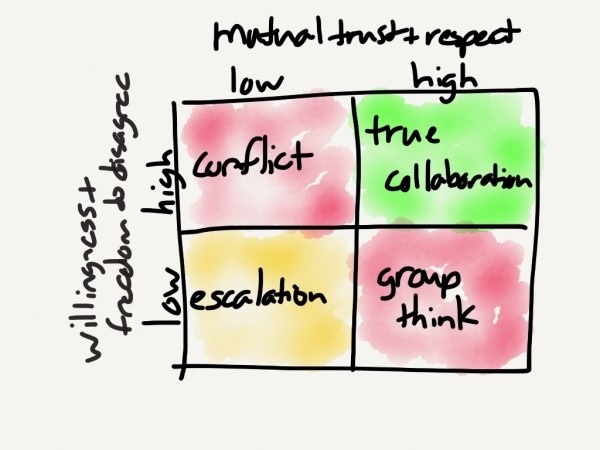

Ben Thompson 的论述中提到了团队合作的难度。他提出,合作是否成功取决于两个要素:团队成员敢于提出异议,并且相互信任和尊重。只有这两个要素都满足,才能达成真正的合作。我想,他的想法不仅适于公司针对产品开发的合作,也适用于导师和学生之间针对研究和论文的合作。

————

七月的一个普通清晨,十五摄氏度,蓝天和白云相间。最适合在星巴克悠闲的一大杯咖啡之后,带上一壶清水,骑上一辆超轻的公路自行车,到平坦的乡间公路上,驰骋五十公里。然后去一家川菜小馆,来一盘夫妻肺片,一扎啤酒,盘算即将出发的行程。

————

今天是一年一度的 INFOCOM 会议论文截止。从早八点到办公室到凌晨三点下班,不知不觉之间连续工作了十九个小时。夜里十二点一个学生的论文完成了,回家前给我发了一个邮件。邮件中他提到他快博士毕业了,这也许是毕业之前最后一次冲击 INFOCOM 的机会了。无论结果如何,他已经在有限的时间里,尽力而为了。

邮件最后他说:「 I enjoyed the time working with you fighting towards the INFOCOM deadline in the past three summers. These experiences really benefit me and make me grow a lot!」我想到三年的时间一晃而过,学生虽然时常一起写论文,并肩战斗,但很快又要毕业,不禁有点儿黯然神伤。

有一句话说得好:「A paper can really benefit from the luxury of time.」时间对于论文的质量来说就是一种奢侈。如果能每篇论文我们花一句话改五遍、一个图画三小时的时间,我们就可以精益求精地写几篇更为精彩的论文了。

————

虽然本科毕业将近二十年了,看完王缉思在北大 2013 年本科生毕业典礼上的讲话,还是很有感触和共鸣。和他一样,我从小到大在北大长大,对北大的感情,甚至比清华更加深厚。如果让我来发言,我想我也会围绕自信、自立的主题,崇尚独立自主的见解,博采众长,不人云亦云,随波逐流,也许这就是北大的精神。《在北京大学 2013 年本科生毕业典礼上的讲话》

————

在武昌长江边上的威斯汀酒店渡过了普通的一天。虽然没买什么名贵的东西,也没去什么好玩儿的地方,但是可以在长江边儿上跑步三公里,可以在酒店二十一层的行政酒廊里看汉水汇入长江的壮丽景色,到多年以来一直钟爱的小馆儿和好朋友一起大吃大喝,在长江的迷人夜景中切开生日蛋糕。郭芳同学:生日快乐!

————

昨天送郭芳上了回多伦多的航班,十三天愉快的假期也结束了。一路上辗转北京、武汉、长沙、张家界、广州,最终在香港安顿下来,觉得每天都很充实,感到一种简单的快乐。一个人的日子开始了,感觉心里空空的,空闲时间一下子多了,不知道怎么安排。一个人在房间里,特别想家,想我可爱的女儿。

————

也许是睡前跟郭芳聊起小女儿的缘故,半夜从一个奇怪的梦里惊醒。我梦见大女儿长大了,比我都高;我们又生了一个女儿,她一出生就会弹钢琴的音阶。再后来我和郭芳都老了,家里象电影《泰坦尼克号》里那样玲琅满目地摆满了照片,一张张合影很像油画,我和郭芳开怀地笑着,三个女儿则光彩照人,青春无敌。梦境里还有我亲爱的妈妈,她一点儿也不老,四十来岁的样子,和蔼可亲,一如当年。

————

来九龙湾的 IKEA 买日用品,惊喜地发现他家的餐厅相当不错。有机豆浆、三文鱼冷盘、蔬菜沙拉、新鲜水果,甚至还有羊肉排,饮料咖啡免费续杯。价格低廉,我粗略估计和超市差不多。从我住的九龙塘到九龙湾地铁站只需要十分钟左右,看来可以隔三差五地到这里来补充营养。

————

今天星期六,给两个女儿写了一封信。希望能在两个星期内到达加拿大。以前看过一小部分《傅雷家书》,觉得那些傅雷写给傅聪的信,真的可以说是一笔珍贵的财富。

————

在香港才工作了几天,就已经开始从细节里感觉到香港的效率和有序。昨天去办理香港居民身份证,本来想大概像在多伦多办中国签证或者加拿大护照一样,至少需要一个小时以上,结果可能是因为我事先在网上预约过,九点到达,半小时就全办好了。香港的公交也一样,大巴通常比地铁快,大城市中也许并不常见。

比如从香港理工大学去港岛的金钟,需要走八百米到佐敦站乘坐荃湾线,地铁 5 分钟,全程需要大约 22 分钟;而 101 路巴士则在校园边上的红磡巴士总站上车,乘车 8 分钟,但因为不用走路,全程只需 18 分钟。如果进一步优化,还会发现去佐敦站需要走的是柯士甸道,上面专线小巴 6 号线直达,3-5 分钟一趟,太方便了。

————

初到香港,瞬间就被这里的美食感动了。以前也多次来过,可从来没有吃到什么特别让人记忆犹新的馆子。这几天有个朋友请我去观塘地铁站的一个名为 APM 的商场吃泰国菜,第一道就是以凤爪做的开胃凉菜,微酸小辣,从此一发而不可收,连甜品双球冰激凌都是一绝,在松软的奶油上淋上洋酒点燃,令人流连忘返。

————

也许是功夫不负有心人,也许是「机遇只偏爱有准备的头脑」,我终于找到了一家条件不错价格又相当合理的健身中心。它位于尖沙咀半岛酒店旁边的 YMCA,有不常见到的二十五米室内泳池,各类重物器械一应俱全。当我一气游完几百米,继而在健身房卧推将杠铃缓缓地放回原处时,虽然是一个人,但我感觉回了家。

————

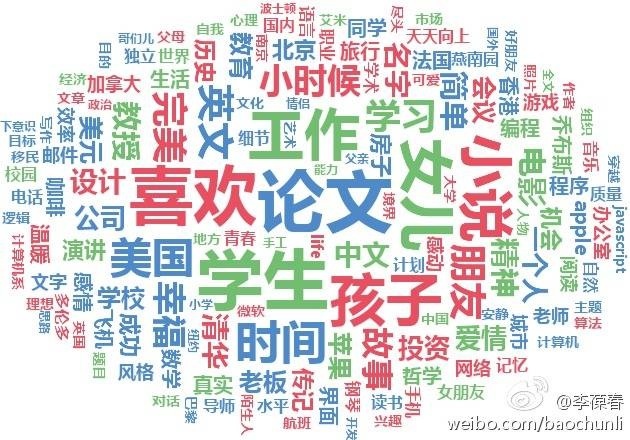

我把 11 年 7 月至 13 年 1 月的 300 条公开微博的关键词分析了一下,看来我潜意识里最「喜欢」的事儿是「论文」,最关心的人是「女儿」和「学生」,平时沉浸在「工作」和「学习」中,有「时间」时看看「小说」,回忆一下「小时候」的「幸福」。

————

刚刚看完上海纪实频道制作的《大师 王力》,感人至深,泪流满面。从梁启超誉为「精思妙悟」的硕士论文《中国古文法》,到最终无法竟成的《古汉语字典》;从一堂课里只有两个学生,到中山纪念堂公开课的一万两千学生;从抗战到文革,耕耘不辍,涉猎语音、语法和汉语史,可以说是中国上世纪最后的大师。

上小学二年级时,我在语文课文中发现了一个使用标点符号前后不一致的问题。比如「我想」两个字,后面跟的有时是冒号,有时却是逗号。外公知道了我的发现很高兴,鼓励我以后多多独立思考,课本不一定就是权威。我一下儿就爱上了文字,二年级开始写很长的周记,自己揣摩运用不同的文风来体现不同的内涵。

外公工作时永远只用毛笔,对他所用的小楷狼毫异常挑剔。他的钢笔只用来记日记,而他的日记毫无趣味可言,他自己的话说就是「流水账」。后来他眼睛逐渐看不清字了,儿女们从国外回家人人都会带回各种各样全世界最好的放大镜,他在放大镜下写他的书。我是最早被批准用钢笔写字的学生,从此爱上了笔和纸。

可惜时过境迁,我上学时已经没有人重视毛笔,以致无缘书法;后来因为没有怎么重视,连古文也一知半解。好在我二年级时住在燕南园,外公家里当时请了一个朋友开始给我上英文启蒙课,当时学的英文现在都还记得。离开燕南园后,我依靠看电视节目自学英文而突飞猛进,现在看来是外公留给我的最后一笔财富。

————

因为一个教授朋友的鼎力相助,在香港的住处终于尘埃落定。说是朋友,其实以前素不相识,今年在欧洲开会时一个偶然的机会才认识的。近来帮助我到处打电话,在湿热的天气里走一大段儿路一起去看房,用广东话询问各种细节。朋友「予人者多,取于人者少」,虽然初到一个人地两生的城市,但我心里特别温暖。

————

晚上遇到突发事件:我组里的主服务器上的自签名数字证书过期,以致包括电子邮件和登录的所有服务全部瘫痪。更换证书需要将所有服务的配置文件一个个手工更改,我奋战三小时,终于把服务器修好了。记得三年前生成数字证书时,将它的过期时间设在一千天后,没想到一转眼的功夫,一千天已经成了昨日黄花。

————

下周开学,又要开始讲课了。从新的学期开始,我计划开始尝试用 iPad 来代替黑板。装了一个 app,叫做 Notability,可以任意在事先准备好的幻灯片上手写。讲课的时候如果有图,感觉手工现场画图能大大提高学生的兴趣,而且有利于控制讲课的进度,可以随时和学生互动。比起传统的板书,可以节省手写的时间。

————

今天系里的教授大多休假结束,回来上班了。全新的环境,其中一位教授以前听说过她的不少小道消息,具体细节记不清了,似乎很苛刻的感觉,但是我并不认识她。今天在楼道偶遇,我自我介绍,并为了表示不生分,直呼其名。也许过于突兀,她先是一愣,然后和我简单握了手,似乎很矜持地和我仅聊了只字片语。

晚上七点多,我办公室的门是敞开着的。她下班时经过我办公室门口,十分热情地笑着对我说「Good night!」不知为什么,我心里一下释然了,轻松了好多,就好像一个本来不知是敌是友莫名其妙地怕得要命的陌生人,终于成了朋友。其实真是这么回事儿,一句「晚安」,一个微笑,所有的隔阂也许就会烟消云散。

————

自从两年前注销了人人网中的帐号以来,不断收到人人网发来的邮件,以「李葆春,你的好友在人人网和你有了新互动」等等为邮件主题,以谁谁谁喜欢了你的某篇日志为内容,糖衣炮弹地拉拢我去登录。我粗略地估计一旦登录一次,以前注销的帐号就会立刻满血复活,所以逆反心理一下儿占据了上风,坚持不登录。

今天仔细地读了一下邮件,发现右下角有一行小字:「如果日后不想再从人人网收到此类邮件,请取消订阅」。我就像鲁宾逊在荒岛上碰见星期五一样,满心欢喜地点击「取消订阅」,结果直接跳转到人人网的登录界面。人人网啊,您这是要闹哪样儿?

————

说得真好。有些人,有些事儿,有些地方,有些场景,真的会永远藏在记忆中的某个角落,当它们因为似曾相识而忽然升起的时候,会让人体会到时过境迁般的无助,让人感动得流泪。

@Beibeikitten: 今天的傍晚,有种让人想躺在地上的感觉。想起非洲草原:辽阔、高远、金合欢树被夕阳染得血红…… 记忆就是一种很奇怪的东西,有些人、有些事总是藏在某个地方,会在不经意间被唤起,然后沉默和感动。

————

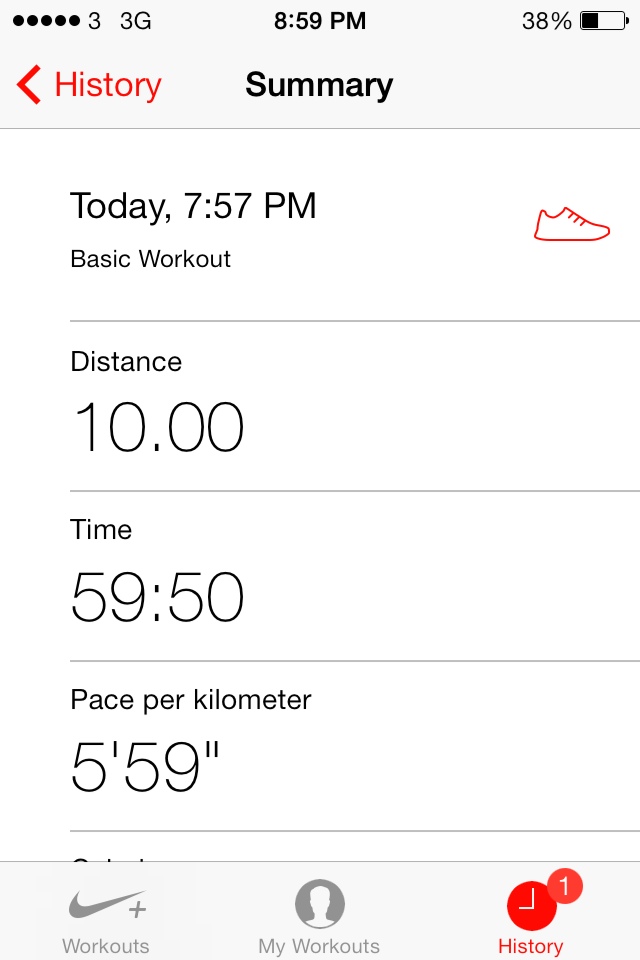

这一阵子仔细研究了香港的长跑径和自行车道,发现虽然长跑径颇有一些,自行车道却少得可怜。周六天气不错,我计划独自去尝试香港最著名的自行车道。大围东铁站租车出发,途经沙田、大埔、大美督、船湾淡水湖大坝、新娘潭路、鹿颈路,最终抵达沙头角口岸。全程大约 38 公里,来回 76 公里。

如果届时体力不支,就在船湾淡水湖折返。不过听说全长十公里的新娘潭路前半段上山,后半段下山,很有挑战性,甚至有四百米按规定需要下车推行;但是又风景优美,是香港自行车赛事的常选地段。计划在一家很专业的店租辆好自行车,再买好头盔。虽然研究得很透彻,但一种陌生的感觉挥之不去,有点儿紧张。

————

虽然我并不粉李开复平时的微博,但他最近的这段话,确实给人一种世事无常的感觉,令人肃然起敬。前些日子,我在香港一次宴会的席间,高朋满座,觥筹交错,说着说着话,忽然失去了意识。第二天早上一个人醒来时,觉得自己就像一盏忽然熄灭的油灯,重新点燃时,每一刻的时光都弥足珍贵。让一切重新开始。

————

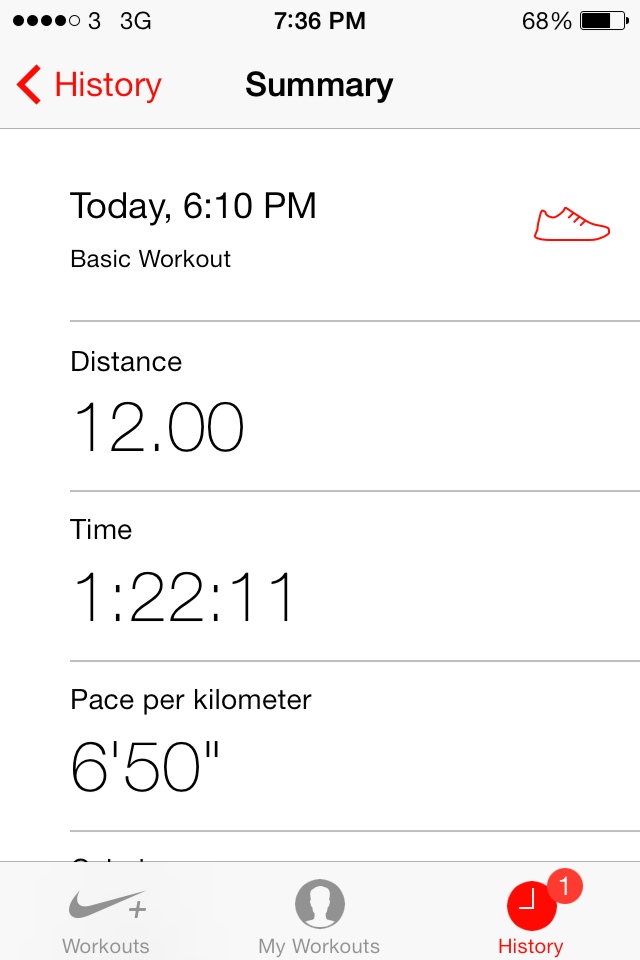

今天按照既定的计划,在租车行租了一辆公路自行车,一个人从大围出发,途经沙田、吐露港、大浦海滨公园、汀角路、大美督、船湾淡水湖大坝,最终到达了慕名已久的新娘潭路。因为体力不够,新娘潭路只骑了三分之一,到达船湾郊野公园管理站决定原路折返。回程速度慢了很多,但还坚持完成了 54 公里的全程。

今天虽然是晴天,但有些热,31 度,而且很多地方阳光直射,骑长途难度加大。沿途风景秀丽,吐露港海边儿的海滨长廊,船湾淡水湖大坝,都相当令人动容。不过印象最深的还是新娘潭路。开门见山就是四百米的上坡,要求下车推车,四百米推完已经累了。然后是几公里的上坡,风景独好,体力却很快就所剩无几。

————

凭着直觉,一直很喜爱香港。也许是因为深夜十一点半下班,一出门就扑面而来的车水马龙;也许是吐露港沿岸的海滨长廊上慢悠悠地跑步的老人;也许是新娘潭路上一对对骑着自行车飞速上山的情侣;也许是城大晚上十点多放学喧嚣而出的学生。可惜不会说广东话,别人问路时,真想说:您想去哪儿吧,我门儿清!

————

一份经费项目年度审核报告,下午四点写到晚上十一点。为了各种繁文缛节,浪费了大量的时间和精力。其间因为 Mac 上 Microsoft Word 的一个 bug,强迫关掉了几十回,最终转用 Pages 打开 Word 文件才解决了问题。Word 运行时经常延迟,问题不断,MacBook Air 烫得很,真心同情所有被迫用 Word 的人们。

————

傍晚前往理工、城市、浸会大学共用的运动中心跑步,标准四百米塑胶跑道,感觉很不错。可惜由于香港标准的气温三十度湿度 80% 的天气,五公里跑完汗如雨下,速度也自然慢了不少。去的时候还坐错了小巴线路:我坐的是 25M,结果该坐的是 25M (S),真是让人捉摸不定。幸亏我在车上实时 GPS 定位,发现了问题。

————

傍晚时分,和系里的教授一起打羽毛球。好几位教授虽然已经五十多岁了,打球时精力充沛,比分交错上升至局点时,会为界内界外的评判而争论起来。感觉得到系里同事之间有一种「大家庭」式融洽的气氛,不仅仅是同事,还是朋友甚至至交。用英文里一个词来形容这令人羡慕的氛围最为恰当:「camaraderie」。

————

近来记性差得一塌糊涂,这几年来的中秋,已经不记得是怎么过的了。今年破天荒头一回收到一个学生送给我的一盒月饼,早餐吃了一个,特别香;晚上馋了,当甜点又吃了一个。记忆中最好吃的月饼,是儿时姥姥给我吃的,红豆沙馅儿的,一次吃一个角儿。一个人吃月饼的一刻,很想念多年前燕南园姥姥家的中秋。

————

从小就喜欢字典。喜欢朗文用寥寥两千英文单词释义,薄薄的纸,简洁到了极致,以四两而拨千斤。新英汉是唯一带到美国的书,喜欢一条一条地研读,同时感受英文和中文的精要。惊喜地发现 iOS 7 可以下载包括牛津英语词典在内的好几部专业字典,熟悉的国际音标注音,轻巧漂亮的小字儿,仿佛回到了大学时代。

————

今天香港 33 度,因为台风晚间即将来袭,挂了一号风球。我在大围租了辆普通的自行车,连变速都没有,依然是原来的路线,一直骑到大美督的船湾淡水湖大坝尽头。大坝长两公里,虽然是平地,但风比较大,比较费体力。最终在四小时四十分内骑完了 50 公里全程,体力比上次强多了,对自己的进步有点儿沾沾自喜。

————

iOS 7 的魅力,在于一旦用上了它,所有和其设计元素和理念格格不入的 apps,一概显得落伍而陈旧,不能容忍。记得 Marco Arment 曾经提出,iOS 7 将掀起新的一轮 apps 之间用户界面设计升级的竞赛,先升级者占尽天时,我认为有道理。比如 Instapaper 和 OmniFocus,自从率先支持 iOS 7,界面轻灵简洁,爱不释手。

————

不知道是为什么,一直找不到特别引人入胜的中文电子杂志,手机上能聚精会神地看得津津有味的那种。早些时候读过几天韩寒主推的《一个》,近来又订阅了字节社的新杂志《虹膜》。《一个》里的文字过于文艺,不知所云;《虹膜》虽然排版精美绝伦,可惜内容仅限影评和早起的美国,过于小众,很难产生共鸣。

————

苹果三天卖出了九百万部 iPhone,远超去年 iPhone 5。想起了乔布斯 08 年时的一段话:「I’ve never been able to figure out Wall Street. But someone once told me to manage the top line: your strategy, your talented people, and your execution, and the bottom line will take care of itself.」

————

我发现自己对一个城市的气候容忍能力很强。比如西安和长沙热浪滚滚,室外一会儿就是一身汗,我就在空调室内玩儿电脑。多伦多的冬天零下十几度时还能坚持步行半小时上班,太冷了就去咖啡店取暖。香港一直又湿又热,我照样骑车五十公里。其实天气就像一份儿工作,一定会不尽如人意,应该多想想它的好处。

————

有时在想,如果我能活到老年,会热爱什么,钟情于什么。自然是没法儿大吃大喝了,是紧跟最时尚的潮流呢,还是跟素不相识的老头儿一起打牌。爱看的小说已看完,写的文字没人看,退休金不够环球旅行,多半无所事事,百无聊赖。怪不得当年上学时一位八十岁的教授还在收学生,也许是迷恋和学生交流的感觉。

————

发现日记写到微博里,是个挺不错的主意。写日记可以记住发生过的事儿,记录瞬间的所思所想。如果不写下来,很快就忘记了,致使好几年过去了,记忆里竟是一片空白。因为可能会有三两好友看到,日记会写得认真一些。唯一的缺憾是字数上的限制,也不容易备份。文字如果不写在纸上,总是担心将来找不到了。

————

这几天才刚刚发现 iOS 7 里显示中文姓名时,姓在前,名在后;而显示英文姓名时,姓在后,名在前。iOS 6 以前,两者必须选一,无法像现在这样根据语言的特性自动排序。虽然改动非常简单,但是在中英文姓名混杂的短信、邮件和联系人列表里,读起来一下子舒服多了。「见微以知著」,苹果的独具匠心可见一斑。

————

这个问题,《经济学人》并没有给出答案。但最近 Ben Thompson 的一篇博文提出,消费者选购手机和企业选购电脑不同,不仅仅关注价格,还同时关注体验和品牌。如此说来,小米更加直接的竞争对手是三星,而非苹果。至于那家业主坐拥四百万粉丝的创业公司,等其手机发布之后,直接竞争对手是小米,亦非苹果。

————

我正在试用一个下载和播放 Podcasts 的 app,叫做 Instacast。在其全新的 iOS 7 用户界面里,有一处细节有力地说明它的界面是全方位针对 iPhone 5 的四寸屏设计的。看来我需要升级我的 iPhone 了。

————

在香港住了一个多月,发现一个人生活的必需品真的不算多:带热水淋浴的健身房,周末也开的学校食堂,能买果盘的超市,一间十几平米的房间,洗衣机烘干机,能随时上 3G 网络的 iPhone 和笔记本,基本上就可以工作学习锻炼了。如果再有四百米塑胶跑道,五十米泳池,两三个吃面的馆子,日子别提多红红火火了。

————

看到罗永浩近来猛烈攻击 iOS 7 的扁平化界面风格,发现他并没有领悟到 iOS 7 界面设计理念的精髓所在。扁平化的设计风格由 Windows Metro 首推,继而由 iOS 7 发扬光大,其界面设计返朴归真,核心思想是 clarity, deference 和 depth,其中 deference 是重中之重,在 WWDC 2013 上经常被提起。什么是 deference 呢?

————

Clarity, deference 和 depth,再辅以 TextKit 和 Dynamic Type 为中心的字体设计,使用户潜意识里更加关注内容,而所有的界面元素都只不过是为内容服务。这样的设计理念重新定义了界面和内容的主从关系,可以毫不夸张地说,比起以前的设计在理念上有质的突破,不是好不好看那么简单,不是美术设计上的区别。

————

如果说 iOS 7 的扁平化界面设计是一种「时尚」的话,那么这种时尚绝对不是暂时的,而是基于西方关于界面设计理念近几年积累的丰富经验,是永远也不会退回以前的设计的。如果罗永浩一定要坚持采用以前的设计,而小米魅族等手机将来逐渐趋同于扁平化的设计,那老罗的锤子在激烈竞争中,只有失败一种结局。

————

今天傍晚顺利地第一次坐上学校去运动中心的专车,六点整发车,没想到八分钟就到了体育场,以后再去就太方便了。场上有好些运动员在训练,女生练跨栏,男生练铁饼。热烈的气氛感染了我,在香港头一回跑完十公里。两年没跑这么长的距离了,虽然速度不如从前,但想到 29 度湿热的天气,还是有点儿沾沾自喜。

————

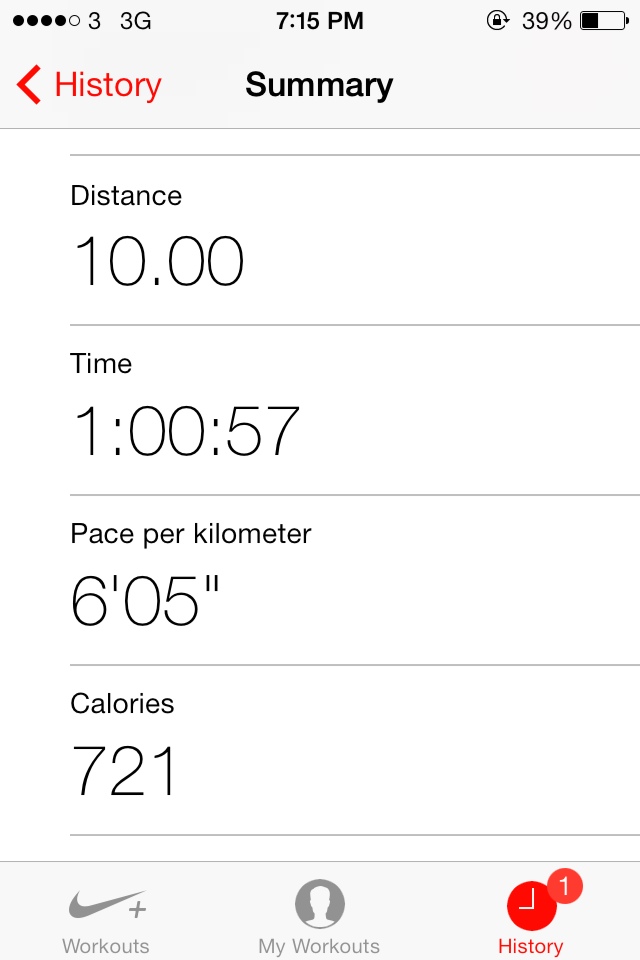

昨天打了场羽毛球,今天再次挑战十公里。气温和前天一样,就连开始跑的时间都相同,但是成绩却提高了三分钟,感觉挺不错的。前五公里 31 分半,后五公里三十四分钟,体力分配还行,后半程没有明显慢下来。照这发展趋势,跑步和休整交替结合,再加上香港的天气逐渐转凉,希望有朝一日可以突破一小时大关。

————

上午跟城市大学的教授和学生一起去爬狮子山。狮子山把香港的九龙和新界分隔在两地,两边儿的繁华和密集程度,在山顶远眺时可以高下立分。狮子山海拔 495 米,只比北京香山的 557 米差一点儿,可是我感觉爬得超级轻松,和记忆中爬香山时气喘吁吁的感觉完全不可同日而语。下山时开了 GPS,可以随时看到海拔。

————

不知为什么,身处香港,却特别钟爱《纽约时报》。每天读几篇文章,碰到不认识的英文单词查一下字典,总是感觉开卷有益,就像回到了二十年前在清华图书馆第一次翻开《Byte》杂志的那一瞬间。今天无意间通读了题为「And Then Steve Said, ‘Let There Be an iPhone’」一文,文字行云流水,结局感人至深。

————

近来参考了一些有关长跑训练计划的文章,理论上颇有收获,不知是否能够联系实际。大多数的训练计划分四级:一开始是 couch to 5K,从完全跑不动到完成五公里;其次是完成十公里;第三是完成半个马拉松,21.0975 公里,前三级平均需要 12 至 15 周时间。最终目标是完成马拉松,42.195 公里,需要 20 周时间。

我发现比较有效的训练计划大同小异,有很多相似之处。每周都有两天是高质量的正式训练:周六一般安排一小时以上的长距离慢跑,比如 12-15 公里,以提高耐力 (aerobic fitness) 为目标,距离逐渐加长,在最后几周再逐渐缩短。周二则安排恒速跑 (tempo run),保持比自己最快速度慢一点儿的恒速跑 6 至 8 公里。

恒速跑的目的是提高身体长时间可持续的最快速度 (metabolic fitness),也就是肌肉疲劳的最大阈值 (lactate threshold)。每周训练计划里还有两天是比较轻松的恢复性跑步,速度比恒速跑慢一些,距离也可以短一些,比如 5 公里。余下三天一般有一天是短距离间歇训练(比如一组 30 秒,休息一分钟,共四组)。

这样安排的话,一周训练五天,休息两天。值得一提的是 cross-train 的概念,在恢复性训练 (base maintenance runs) 的两天和休息的其中一天,可以用 cross-train 来代替跑步或休息。所谓 cross-train,就是利用重量训练、游泳、自行车、划船、登山机、椭圆机等其他方式,给身体增加新鲜感,降低受伤的概率。

————

一天从早到晚在工作,晚上好不容易把积压的邮件处理完了。可惜邮件不看还好些,看了又平添烦心的事儿,心情骤减。十一点回家,开起来我心爱的小音箱,蓝牙连接 iPhone,空气里飘荡着王菲的《因为爱情》和《致青春》,清凉的声音丝丝入扣,沁人心脾。一个人时,和我的音乐一起,忘记过去,跑步迎接未来。

————

上周在系里给十几个学生做了一次题为「The Art of Presentations」的演讲,头一次有胆量听了一遍自己讲的录音。一开场就很紧张,英文都说不流利了,幸亏这部分还曾自己练习过。后来则显然有点儿过于激动,语速太快而不自然,反而不如静下心来慢慢说效果好。幻灯片设计采用了极简的风格,一小时 150 张。

幻灯片的设计理念源于斯坦福大学教授 Larry Lessig,其宗旨是与其一分钟一张,不如分成四张,每张更为简洁。由于进度快了很多,听众会更加专心。我发现这样的设计对演讲者的水平是个挑战,因为必须牢牢记住下一张的内容,一边讲一边自然过渡到下一张。然而实际操作起来,切换的时机很难拿捏得恰到好处。

————

今天气温 26 度,又是阴天,决定下午早一点儿出发,去联校运动中心再次尝试十公里,免费穿梭车上就我一个人。这次的十公里没有什么突破个人最好成绩的要求,只是想着尽量匀速,全程维持比自己疲劳阀值(lactate threshold)略低一点儿的步频,结果竟然比前几天快了许多,突破一小时大关看来指日可待。

————

近来抱着积极向上的态度活跃于系里的各种活动中,结识了很多教授和学生朋友。虽然竭尽所能动员大家去跑步,可惜收效甚微。教授忙于写经费申请,学生则忙于准备考试;可是申请提交了还有下一份申请,考试通过了还有下一篇论文,事儿是永远无边无际的。经常自己去跑,可还是希望有朋友一起从起跑线出发。

————

转眼间在香港已经两个月了。感觉一个人生活需要有个既定的目标去实现,才能日子过得实实在在的,每天无论工作休息的效率都会很高。这一阵子开始按计划坚持长跑,感觉全身都沉浸在一种蜕变的状态中。下周二早七点,希望能抢到香港渣打半程马拉松的名额。二十一点一公里,争取在四十二岁这年的香港实现。

————

今天上午去香港著名的麦理浩径第八段徒步,为的是爬香港海拔最高的大帽山。大帽山海拔 957 米,山顶有个气象台。徒步的路线从海拔 200 米的起点,登顶路过气象台后下山。全程 11 公里多,预计四个多小时,我两小时四十分钟完成。上山并不特别吃力,感觉自己的体力比以前强了不少。完成后坐 51 路即回到荃湾站。

————

早上 7 点刚过几秒,网站就开始全面变得慢得出奇,怎么也点不进去用微软 ASP.NET 设计的注册页面,永远是 service unavailable,7 点 12 分时直接变成了 We are stretching our digital quads 的网站维护页面。这不是苹果的 5S,不是 Taylor Swift 的演唱会,不是诺亚方舟的船票,仅仅是香港马拉松的半马报名而已。

————

读完 Charlie Stross 的博文「Why Microsoft Word must Die」,字字珠玑,感慨文字处理软件这一领域二十年来不但没有突破性的创新,还比当年 Mac OS 下的 Word 5.1 退步了很多。速度慢、功能复杂、排版困难、难用得一塌糊涂。觉得学术界的一大好处是不需要被迫用 Microsoft Word 写文章。

————

今天的跑步首次正式尝试经典的长距离慢跑(long run)。如果目标是半马的话,这种练习特指距离超过 10 公里的慢速跑,配速比 10 公里的正常步频慢一些,但是每周必须跑一次,每次的距离比前一次长一些,直到半马全程。今天的目标是每公里 7 分钟之内跑完 12 公里,尽量保持全程匀速,跑完发现比想象中难些。

————

果粉是怎样炼成的?1983 年:双软驱 Apple IIe;1984 年:看同学的日记想像 Macintosh 的鼠标和图形界面;2004 年:15” PowerBook G4;2006 年:PowerMac G5 Quad;2008 年:15” MacBook Pro,Mac Pro;2010 年:13” MacBook Air;2013 年 10 月:16GB 内存、512GB 闪存、四核 Crystalwell 处理器 15” MacBook Pro。

————

Tom Hanks 是美国电影中少有的几个我崇尚的明星之一。最喜欢的几部电影是九四年的 Forrest Gump,九八年和 Meg Ryan 合作的 You’ve Got Mail,零二年和 Leonardo DiCaprio 合作的 Catch Me If You Can,还有零四年和 Catherine Zeta-Jones 合作的 The Terminal。可以说,他的天才表演艺术已经到了炉火纯青的境界。

今天去九龙 Elements Mall 的影院看了 Hanks 主演的 Captain Phillips。全片没有离奇的情节,基于真实发生的故事,没有女主角,颇有我最爱的 The Shawshank Redemption 的风采。因为好人胜利的结局完全没有悬念,这部电影的成功完全依赖 Hanks 卓绝的演技,以致最后竟然有一种让人潸然泪下的魔力。

影片结局最意外之处在于,当 Hanks 主演的 Captain Phillips 在被扣为人质后所有求生的希望都丧失殆尽时,在已经绝望得放弃了所有时,他全力以赴地做的一件事,却是竭尽全力找到一张纸和一支笔,去给最爱的人写一封信。而绝处逢生之余,在被安全的氛围宠着的时候,一个船长,却哭得像个回到了襁褓的孩子。

————

去年秋天全家开车去波士顿玩儿,哈佛大学校园逛完以后已经是傍晚时分。牛顿城离哈佛非常近,开车只有二十分钟,特别想带郭芳和两个女儿专门去看看我当年上学的牛顿北高中。到达的时候天色已晚,路灯早亮了,转过一个路口,忽地映入眼帘的是学校的四百米塑胶跑道。二十五年后,我得以再次在跑道上起跑。

————

近来开始旁听系里教授的课,多年之后有机会得以重返久违的课堂。因为今年以来看过不少网上的在线课程视频,两者相比,发现现场上课的体验具有不可替代的优势。教授的现场提问和随之而来的互动,从苏格拉底时代就开始采用了,对于训练学生的独立思考能力的作用是几百年来西方大学教育的根基,无可比拟。

同时,教授近在咫尺,现场感很强,人格魅力、对细节的注重、根据学生的领会程度随时调整进度安排,再加上很多基础课程需要学生完成大量的实验作业,都是网上的课程视频无法取代的。现场讲课对教授和学生的要求都高很多,因为无法回放视频,需要全神贯注,需要记笔记,可以更加有效地利用有限的时间。

————

关于 MOOC,我不赞同 flipped classroom 的做法,现场授课不应该用答疑来代替。网上课程比读书直观简洁得多,作为自学的途径自然是非常有用的。但因为形式的限制,比较适用于偏理论的课程,而且不能代替现场的课程,也不能用来授予学位。它们的存在还可以给教师做为一个很好的参考,提高教学的水平。

————

今天是十月最后一天。香港大概一年到头就是这一段儿的天气最为宜人,今天 25 度,跑步一点儿都不热。准时到达跑道,本来计划的是十二至十三公里的长距离慢跑,可惜体力不济,速度越来越慢,到第二十六圈已经完全没劲儿了,连拿 iPhone 的手都发麻。只好停下来,感慨长距离慢跑确实挺难的,十公里是个瓶颈。

跑得并不快,怎么十公里就完全没有体力了呢?昨天休息了一天,前天跑的是五公里,感觉训练的量并不算大。主观地估计一下儿,一定是吃得不够好。于是立马直奔又一城的板前寿司开吃日本料理,同时也给自己小小地庆祝一下:十月份跑量头一次突破一百公里,达到 104 公里。据说半马训练最重要的就是总里程。

————

James Friend 在浏览器里用 Javascript 实现了 1986 年苹果推出的 Macintosh Plus 的仿真环境,从而再现了 Microsoft Word 历史上的辉煌:以简洁完美易用而著称的 MS Word 4 for Macintosh。87 年赴美半年期间,我的 host family 将家用电脑从 Apple IIe 升级到 Macintosh,Microsoft Word 的惊艳与震撼,迄今清晰记得。

————

今天惊闻新浪微博决定 11 月 7 日将密友圈功能从网页版下线,震惊之余,觉得难以想象。密友圈的功能去年才推出,很明显是照搬(山寨)Path 的私密社交模式,还为此推出了 iOS 客户端。可惜新浪从一开始就不重视这一产品,密友 iOS 客户端交由第三方公司开发,iPhone 5 推出后再也没有推出适配四寸屏的升级版。

毫不夸张地说,密友圈是新浪微博里的唯一亮点。新浪微博的本质属于全公开社交和短新闻发布的混合平台。到底是社交还是新闻,定位极其模糊,是新浪微博最大的弱点。社交方面完全没有私密性,无法和微信朋友圈相提并论;而新闻方面信噪比太低,无法和门户网站抗衡。此时下线密友圈,令人担忧其未来定位。

最重要的问题在于,当密友圈完全消失之后,是否可以找到其替代产品。微信朋友圈似乎是唯一可取的选择。可惜的是,微信朋友圈是个没有网页版、以发照片为核心的产品,发微博常见的纯文本就无法选择可见的分组。很明显,这个产品的基本定位是发日常生活的照片给朋友看看,弥补短信和微信群的不足之处。

微信朋友圈里最令人费解的是,必须互为朋友才能够看到朋友圈里的评论。由于有了这个目的似乎在于保护用户隐私的功能,使得朋友圈里大多数的回复都没有对应的评论,给人的感觉像是一个人在傻乎乎地自言自语,非常不自然。微信的成功是因为它完美地实现了语音和文字的短信功能,朋友圈似乎不是其重点。

————

像微信里这样见到「生日快乐」几个字就华丽地哗哗从天上掉小蛋糕的小创意,多半儿只有国内的开发团队才能想得出来。我以前虽然也见到过,但是绝对想不到试试看其他节日祝福是不是也会出现类似的效果。早上醒来一开微信,各种小玩意儿从天上缤纷而至,原来是两个女儿见到生日蛋糕后而做的科学小实验。

————

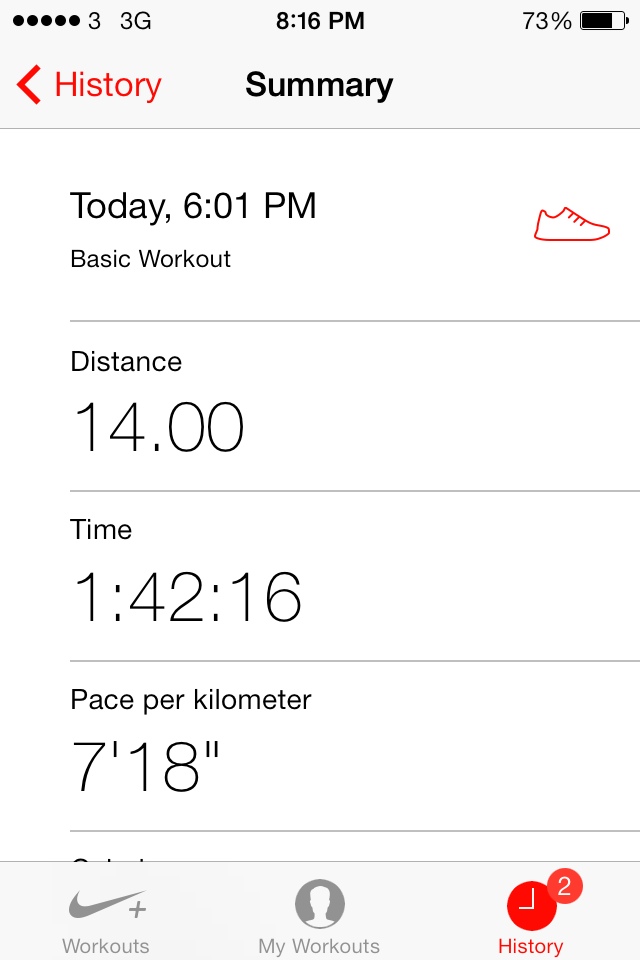

今天再次力图突破自己最长的十二公里距离,冲击十四公里。有了上次的失败经验,粗略估计觉得自己的平均步频大概能达到 7 分 10 秒至 7 分 20 秒之间。结果成功完成全程,步频 7 分 18 秒。如果这个速度,半马两个半小时。我感慨:即使是半马,真不是一般人能跑完的。我离半马终点还远着呢,体力就已经所剩无几了。

————

有点儿好奇,我也去测试了一下。输入每周锻炼两三回,练三十分钟以上,有点儿出汗,腰围 80 厘米,安静心跳每分钟 60 下,网站计算我的 fitness age 恰巧也是 29 岁。惊喜之余,又本着科学实验的精神,把有点出汗改成锻炼轻松不出汗,年龄一下儿变成了三十六岁。看来板上钉钉的结论是:每次锻炼都要累到自己。

@郭芳:上班路上听新闻,提到最新研究有 Fitness Age 的概念。根据性别,实际年龄,腰围,运动和静止心跳大致估算出一个健康年龄。好奇自测了一下,居然 VO2 Max 是 42,Fitness Age 29。沾沾自喜一下。感谢互联网无所不能,办公室找不到尺子,用耳机线量腰围,对着搜到的屏幕尺子读的数字。

————

白色彩色的这段文字,让我想起九年前来香港开会,专程去深圳和一个朋友一起吃了一顿晚饭。这之前最后一次在北京见到她,是一九九零年高考的前夕,从那时算的十四年以前。高中的三年,我们一直是很好的朋友,她是文科班的,很喜欢读我那时候写的短文。

九年前这顿饭没吃太长时间,她上出租车离开时,我半开玩笑地说,希望十四年后还能再见。她的回答我已经记不清了,大概意思是十四年太长了,不需要等那么久。一晃九年已经过去了,她一直住在上海。通讯录里有几个邮箱和手机号码,估计早换新的了。我以前写微博时,她有时会评论一两句,后来也就自然而然地没再联系了。

我多次去上海旅游开会,从来没联系过她。除了微博私信,好像也无从联系。想象中也许即使见了面,也没什么高兴的话说。我对她完全不了解,不知道她是否结过婚,是否离了婚,是否有孩子;不知道她喜欢什么样的东西,什么样的生活,什么样的人。

记忆里依然清晰如昨的,是不成文的十四年之约,是高中时代对文字的共鸣。也许一句半开玩笑的戏言,也没法儿当真,日子久了,都在忙于生计,就真的再也没有相见。

@白小起:每个离别的仪式之后,其实都无法真正分别。所谓 “再见一面就彻底了断”,“这个电话以后就老死不相往来”,都不过是舍不得,是再去联络的借口。真正的分别,都是无声无息的到来。这一天我说你忙吧,下次再说,再见。我们就再也没有相见。

————

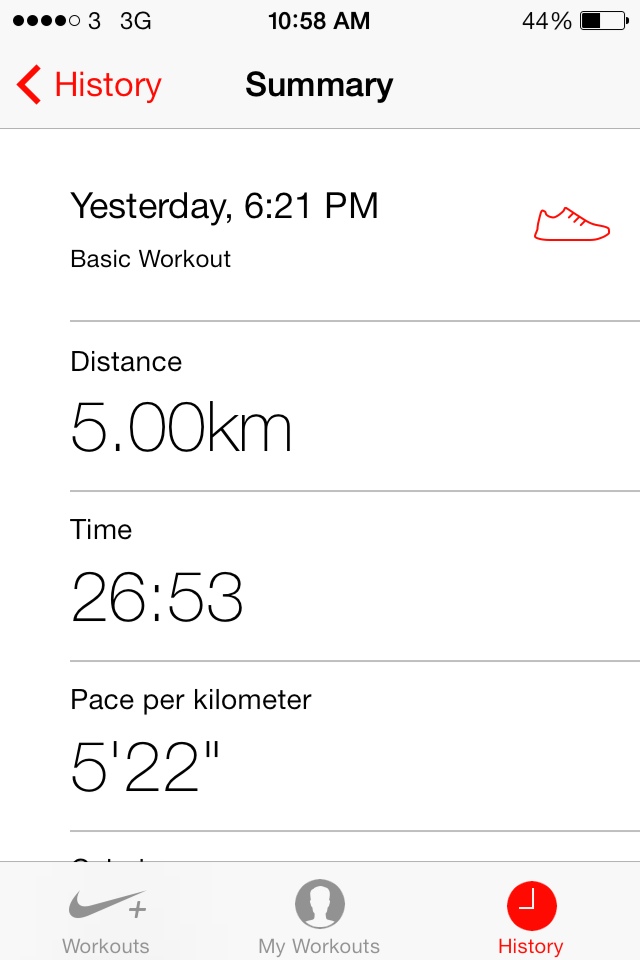

因为前天跑了八公里,昨天本来计划休整性地跑五公里。所以第一公里步频比较慢,五分五十多秒才完成,竟然被同跑的朋友超过。然后体力充沛,一路疯狂加速,最后以 5 分 22 秒的平均步频突破了 27 分大关,将今年 5K 个人最好成绩提高了两分钟之多。看来跑步虽说是一个人的运动,有朋友一起去跑,感觉完全不同。

————

面对一大摞期中考试卷子,总是感觉永远判不完似的。一份儿卷子改卷登分儿大致十分钟,一个班 66 人,就算中间不休息,也要工作十一个小时。时间在手指间的红笔下慢悠悠地流走,也在很多催促的邮件里焦心地流走。想起两年前玩儿人人时写的文章,题目叫做《教授》。简单改动一下,以唐茶的信黑体排版重发。

————

今天晚上继续去旁听分布式系统课,讲的内容是著名的 logical clock 和 vector clock,以及 global states 里的 consistent cut 和 snapshot 算法,同时涉及了实现 causal multicast 和 mutual exclusion 等数个经典算法及其证明。这些内容是分布式系统三十多年来最精华的根基所在,着实博大精深,日久弥新。

我想,如果我来讲,大概会先列举一两个比较时尚的例子,借以强调分布式系统中 consistency 的重要性。最先想到的例子是新浪微博里的「互相关注」里的微博条目,和分组微博不一致的有趣现象。有些最新的分组微博里出现的条目,「互相关注」里会错过,给用户造成的不便是显而易见的。

由于新浪微博的普及,也许这样的开场能够引起学生的注意力。继而可以半开玩笑地发挥一下白日做梦的想像力,将发一条微博形象地比喻成一个 broadcast message, 每一个用户就如同分布式系统中的一个 process, 不同用户之间可以并行地发微博,但转发的时间一定比原创要晚一些。这就是传统的分布式计算模型。

继而可以开始系统性地从名词定义开始讲述分布式系统的理论框架,全面以板书为主,提出 causal ordering、clock condition 等一系列定义,经由 vector clock 而最终提出实现 causal multicast 的算法。这时可以与开头遥相呼应,提出这就是如何做到用户先看到一条原创微博,再看到其转发微博的。

————

一个朋友自己一个人做研究,单打独斗,近来看到了有关 SOSP 诸多大牛的事迹,觉得自己渺小至极,无法望其项背。我想,其实自己精益求精尽力而为就挺好的,不用和别人攀比。我不甚赞同到处去公开宣扬这个大神多牛、那个大牛多神的做法。学术界完全没有必要变成娱乐圈,普通的研究者也没有必要争当追星族。

————

清晨的香港阴雨连绵。零星的小雨中一个人来到运动场,跑道上空无一人。跑到五公里时右腿抽筋一般地疼痛,只好停下来。年迈的父亲照例寄来邮件, 祝生日快乐,说家里一切都好,勿念。飞往多伦多的航班起飞的瞬间,想起儿时母亲到北京出差,专程到六一幼儿园接我回家,想再看看我们在一起的照片。

————

重新看了一遍 98 年的电影「You’ve Got Mail」。Tom Hanks 和 Meg Ryan 的对白和演技堪称一绝,轻松自然,很有 chemistry,与纽约曼哈顿的风情相映成趣。特别喜欢开场的画外音,背景音乐是 The Cranberries 的 Dreams:

「What will NY152 say today? I wonder.

I turn on my computer, I wait impatiently as it connects. I go online and my breath catches with my chest until I hear three little words.

You’ve got mail.

I hear nothing. Not even a sound on the streets of New York. Just the beat of my own heart.

I have mail. From you. 」

————

微博新版客户端全面推出「好友圈」的概念,明显是为了更好地与微信朋友圈抗衡。感觉上微博的互粉关系和微信的朋友关系相比,微信的社交关系更强,微博大概会逐渐变成新闻八卦来源地。新版同时取消了转发至密友圈和分组可见,并且无法添加密友,全力推广好友圈的定位十分明确。

————

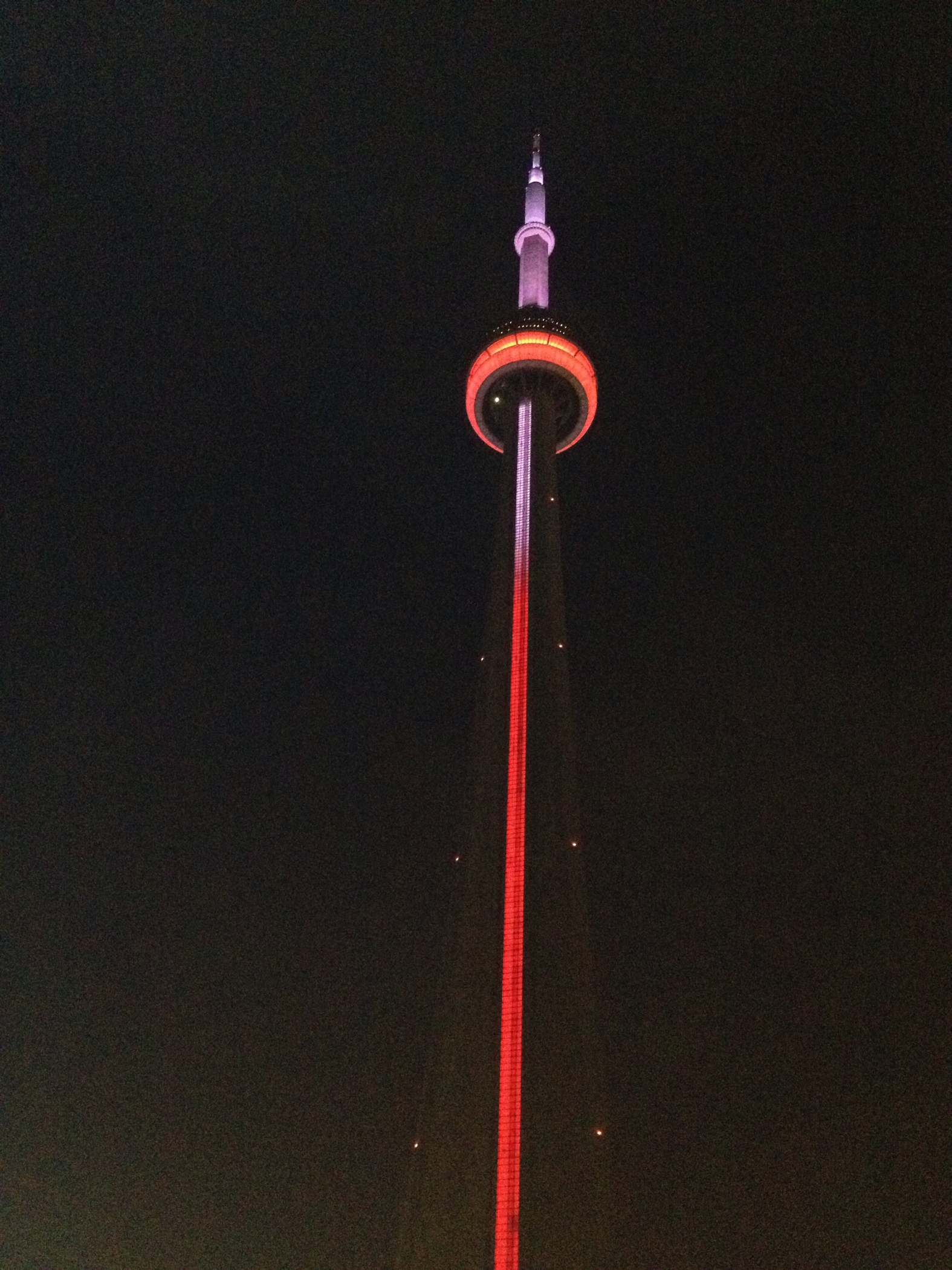

连续几天的文山会海,都是披星戴月出了门,月朗星稀才回家。再加上时差的因素,又困又累。唯一给力的是多伦多犹如春暖花开的天气,从办公室走到安大略湖边儿去参加晚宴,一路疾行,才不到三公里。路过 CN 塔,忽然想起十四年前开车第一次到达这个城市,高速公路两旁灯火通明,一个人也不认识,前程未卜。

————

多伦多回香港的航班十五个半小时,超级漫长,提前五天第一时间在加航网站上申请升舱,登机前才得知终于升舱成功。06 年以来一直是加航亚洲航线公务舱的忠实粉丝,其香槟非常有特色,三种红葡萄酒选择一般是一种加州,一种法国,一种南美,味道中规中矩,丰厚醇香,佐以银鳕鱼或奶酪,远胜于国内的酒席。

————

和餐后甜点搭配的波特酒是葡萄牙的特产,甜而不腻,恰到好处,每一口都有全新的口感。英文介绍中说:「The sweetness of this Port is not persistent, allowing freshness on the palate after each sip.」

————

第一次经由福田口岸到达深圳北站,准备到唯一一个明确标有「网络取票」的售票窗口取票。下一位就要排到我时,突然旁边蹿出一位旅客到我排的窗口问去什么地方的票还有没有;等她问完,还没等我反应过来,等右边窗口的旅客眼疾手快,抢到我前面买票。买到一半儿他要去取钱,排在我后面两位的又抢上前去。

一直等到三位焦急万分的旅客忙完终于轮到我的时候,其实也只多等了五分钟。可是我却感到一种莫名的压力,因为我抢窗口的能力有限,排在我后面的旅客平白多等了几分钟。果然,我正在等候时,她巧妙地抢到了我右边的窗口。今天深圳天气特别好,深圳北站的北广场修建得宽广大气,我心旷神怡地回到了中国。

————

八月第一次来长沙,唯一的印象是热,热得出奇;这次第二次来,切身体会了国内大城市两大相互关联的症结所在:空气和交通。我感觉这两大问题已经到了积重难返的程度。长期来看,当温暖的阳光和清新的空气成为奢侈品时,对健康的威胁众所周知,显而易见;而对人们心理上的影响,虽鲜有提及,也不可小觑。

————

早就知道今天 INFOCOM 宣布论文结果,我早晨起来,心情非常紧张,一如当年。INFOCOM 由于竞争趋于白热化,一年比一年艰难。今年我的研究小组只有六人,从一年级的新生到久经沙场的老兵,为了准备论文,每个人都在第一线奋战到最后一刻,逐字逐句修改,已经竭尽全力。我战斗在最前线,调兵遣将,责任重大。

捷报频传之时,我慢慢地回想每一篇被接收和未能被接收的论文,心情波澜不惊。或许每篇论文都可以视为一件艺术品:虽然层层遴选之余或能分出高下胜负,但对于工匠来说,其九死一生千锤百炼般制作的过程,却比遴选的结果更吸引人,更有一种值得仔细回味的魅力。今年省去给全组发邮件的惯例,谨在此纪念。

————

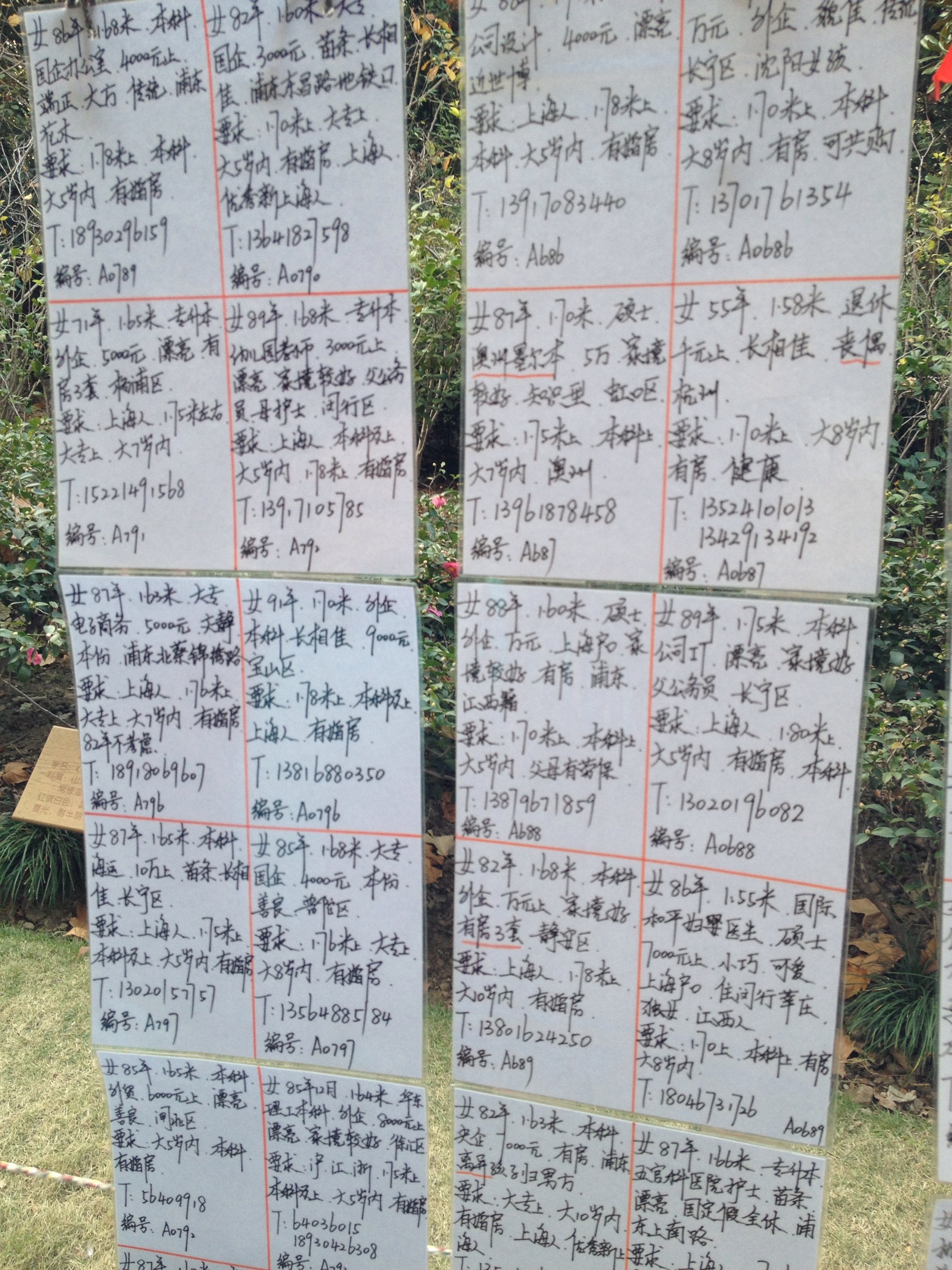

忙里偷闲,慕名来到上海人民公园里的父母相亲会场。年迈的父母们聊得正热闹,背景是连绵不绝的相亲广告。每个需要相亲的人,曾经是父母最爱的女儿,现在概括成了一个年龄、一份工资、几处房产。外滩蓝天下的浦东景色一如既往,令人心旷神怡。就像黑豹说的:人潮人海中,又看到你,一样迷人,一样美丽。

————

十二月的第一天,从雾霾中的上海浦东出发,直飞香港。一出机场,气温二十度,空气清新,心情为之一振。太阳落山时照例来到运动场。因为旅行,好几天没有跑十公里了,感觉像在期盼一种奢华的享受。头五公里 31 分 30 秒,感觉体力特别充沛,后程不断发力,最终在一小时零一分之内完成,创下了个人最好成绩。

————

今天讲了这学期最后一节课。因为这门课程我从来没有讲过,所有的课程内容和实验的设计都是从零开始,工作量很大,付出了几乎所有的周末。我最后对大家说,我认为学生是客户,一个教授的职责就是给大家提供最好的服务。全体鼓掌之余,很多学生和我合影留念,这种热闹非凡的场景似乎以前从来没有体验过。

————

晚上参加了香港理工大学 Boyan Hall 的 High Table Dinner。High Table 的传统来源于英国的牛津剑桥等大学,多伦多大学的 Massey College 也有。晚宴一年一度,既正式又热烈,既传统又现代。校长的讲话水平挺高的,提到了两个真实的事例,鼓励学生无论如何困难都尽力超越自己,毕业后能回馈社会,帮助他人。

然后一个教授发言,鼓励大家年轻时就要独树一帜,有所作为,并列举了诸葛亮、牛顿、怀特兄弟三个例子。立论虽好,可惜稍嫌冗长,主题不够突出。相比而言,一个朋友代表学生的致谢发言尤其精彩。她在这里住了好几年,回忆了很多丰富多彩的活动和几年来结下的友谊,感情真挚,让人有一种身临其境的感觉。

晚宴的节目是学生自己组织的,小品合唱舞蹈独唱一应俱全,颇具特色。论水平来说,最精彩的节目无可争议是一个朋友演唱的李玉刚《贵妃醉酒》。双声唱法令人耳目一新,京剧般的副歌字正腔圆,高音则中规中矩,毫不费力。歌词和曲调俱臻上乘,喜欢其悱恻缠绵的情怀:「爱恨就在一瞬间,举杯对月情似天。」

————

今年晚宴的主题是 mission and ambition。忽然想到,这两个词儿在英文里恰到好处,中文翻译过来总是觉得不对劲儿。A sense of mission 译为中文是「使命感」,总觉得过于庄严,有说教的成分,不如英文这么亲切自然。晚宴中有现场采访的环节,有人说我的 mission 就是早日毕业。

而英文里的 mission 一词又不失其高富帅的大师风范,可以表达一种难以实现的目标,比如每一个大学都有自己的 mission statement。如同 mission 一词,ambition 译为「志向」「抱负」或「雄心」都不甚贴切,流于空泛。也许中文本来挺好,多年的思想教育,反而弄巧成拙,现在再提「使命感」,很难产生共鸣了。

————

也许是因为老了,近年来经常记不住别人的名字。这对于我这种到处开会认识各色人等的职业来说,基本属于致命的问题。特别羡慕克林顿那样的 photographic memory:见到别人毫不犹豫地直呼其名,那该有多亲切热络啊。更令人费解的是,我越费尽心机地想记住名字,甚至问人家是哪几个字,那名字竟忘得越快。

不过反过来想,也许是因为中国人的名字善于用典,变化繁多,确实难记。单字的名字虽然好记些,可惜重名太多,只好尽量用生僻字。一个大学同学单名一个「翀」字,结果没人认识,早期的电脑中文字库又不支持,只好输入「羽中」或「冲」代替。无独有偶,同班还有个叫「喆」的同学,无法想像她吃了多少苦!

僻字不敢擅用,只好剑走偏锋,用虽然好认好记但不常用在名字里的僻名。外公在《龙虫并雕斋琐语》里的《姓名》一文里说,他给自己起的单名一个「力」字,就属于当时的僻名,因为古人认为「王道以德,霸道以力」,无人用于名字。可惜他不知道解放后文化摇身一变,变成了时髦的好词儿,经常用于起名字。

十几岁时看王安忆的小说,主人公单名一个「一」字,当时有眼前一亮的感觉,觉得这名字起得已臻化境,又简单又少见。没想到还是难逃厄运,姓氏笔画排序里,经常能见到叫「丁一」的高居榜首。看来,父母如果不肯狠下心来给自己的千金起名叫「李二」「张三」的话,就无法实现既好记好认又没有重名的境界。

————

外公《龙虫并雕斋琐语》里的《姓名》一文于一九四二年在昆明的西南联合大学写成。当时正值抗战,他生活拮据,以写文挣稿费贴补生计。他写这篇文章时,我的母亲刚刚在昆明出生。

————

清晨时的大连普降初雪,零下一度的蓝天令人动容。也就只有几盏茶的功夫,小说没看几页,就回到了温暖如春的香港。一周没上跑道,熟悉得像是回到了家。头六公里六分十秒配速,后四公里逐渐加速,最后四百米一分四十八秒,十公里终于破了一小时大关。看着空无一人的跑道,我像看到前世的情人,怦然心动。

————

昨天午后和教授朋友在大连海边徒步了七公里。从仲夏花园酒店出发,沿着八一路到达傅家庄公园,然后向西沿滨海西路上著名的木栈道,一直到达快要竣工的城堡酒店。在木栈道上看到了美丽的日落,太阳红彤彤地高调谢幕。据说,大连的情侣有一起走完这段木栈道的习俗,以其迷人的景色,来祝福婚姻幸福美满。

————

在 Miley Cyrus 的 Wrecking Ball 背景歌声环绕中,我在 YMCA 的健身中心首次尝试机跑十公里。头六公里六分钟的配速,逐渐加速,最后以五分十三秒的配速轻松在 59 分 25 秒完成。感觉因为没有踏地阻力和风阻产生的能耗,机跑比径跑大概节省了百分之七左右的能量。好处是速度和心跳非常容易控制,坏处是略感无聊。

————

高中上学时,每周都写一篇练笔和一篇摘抄。练笔相当于原创微博,写自己的所思所想;而摘抄则大体相当于现在的转发微博,钢笔手抄自己读过并喜欢的文章。当年每周写完,要好的同学互相转借传看,颇有文学沙龙的意味。感觉摘抄这个形式挺不错的,可以把自己喜欢的文字保留下来,不至于流失。

今天想摘抄的是去年五月薛好大连续十七条微博写的一个故事。故事没有题目,姑且称它为 《胖哥和笑笑》。记得当时读到这个故事时,我在一个中国城名为川味轩的小馆子里独自吃午饭,还有感而发写了一篇微博。故事跌宕起伏,结局感人至深。

————

最美丽的友谊真的很像流星,毫无预兆地来了,亮得醒目而耀眼,转瞬即逝,又不经意地去了。在一场晚宴上,大家专心地轮流在一张祝福的卡片上签字时,我想。

一个朋友旅居香港多年,过几天就要回内地工作。她的答谢宴会如期于一家酷似人民大会堂香港厅的包间里举行,觥筹交错,盛况空前。

在我的字典里,「朋友」两个字,似乎永远和美酒并列。儿时电视里唱的《祝酒歌》中,有「朋友啊请你干一杯,杯中洒满幸福泪」的豪言,还有「待到理想化宏图,咱重摆美酒再相会」的壮志;《我的祖国》里,最喜欢「姑娘好像花儿一样,小伙儿心胸多宽广」的明媚,还有「朋友来了有好酒,若是那豺狼来了,迎接它的有猎枪」的气魄。

从不期而遇至大醉而归,从红色的跑道到生日的惊喜,从地下的食堂到港岛的夜景,从可口的烧鸡到盛装的晚宴,两个人走的路在一个曾经的地方交汇,又会在另外一个未知的地方分离。可是,转瞬即逝支离破碎的记忆,竟然如同童话中地久天长的友谊,如同窖藏多年美酒的醇香,令人产生一种想紧紧拥抱住幸福的感动。

酒醒明月下之时,我梦见自己站起身来,轻声对她说:为了流星般的友谊,干杯。

————

今天在十二摄氏度的气温里再次挑战十二公里。由于风力较大,感觉比实际温度还要冷一点儿。因为风的阻力,跑步变得更累了。采取了先慢后快的策略,六分四十五秒的配速起步,最后两公里五分四十秒,非常成功地把两个月前的十二公里成绩提高了近八分钟,平均配速达到了六分十四秒。

————

收拾停当,即将暂别香港时,发现自己对这个人地两生的城市竟然有些留恋。近来看到一场 TED 演讲,是一个叫 Hyeonseo 的女孩,为了带她父母逃离朝鲜,辗转中国和东南亚,最终因偷渡被监禁,离韩国使馆只有一步之遥。她身无分文,走投无路时,一个陌生的中国人问明原委,慷慨相助,最终全家得以在韩国团聚。

不知为何,看了这个似乎很俗套的「活雷锋」的故事,我竟然不着边际地想起了香港,想到了每一个在这里才刚刚认识的朋友。记得刚来时有的朋友在湿热的天气里带我大老远去看房,有的朋友鼓励我开始长跑,报名香港半程马拉松。还记得意外地收到一份生日礼物的惊喜和感动,和失去知觉后几个朋友的鼎力相助。

寥寥数月间,支离破碎的记忆里,初识的朋友们请我一起到街边的小馆子里大吃大喝,开怀大笑,「扶着墙进,扶着墙出」;黄昏中一起到深红色的跑道上同时起跑;一起在港岛惊叹于维多利亚港无敌的夜景;一起沿着狮子山蜿蜒的小路登顶。感觉像是童话中的故事,本来是完全陌生的人们,甚至以后也很难再遇见。

然而正如同那个在一个陌生人走投无路时慷慨相助的中国人一样,不期而遇时,仅仅数面之交的朋友们「予人者多,取于人者少」,像香港的暖冬,让一个人的日子十分温暖。既喜欢「朋友来了有好酒」的豪情,也钟爱「浓睡不消残酒」的婉约,大醉而归之际,很想举杯对所有帮助过我的朋友们说:你随意,我干了。

————

读了尹建莉的大作《好妈妈胜过好老师》,感慨万千。虽然很多理念我以前都有基于直觉的认识,但读过之后还是有豁然开朗的感觉。总的来说,大多数家庭多年来教育孩子的方法全是错的,学校和课外补习班的做法则有推波助澜的趋势,雪上加霜。《爸爸去哪儿》的热播,我感到父亲的作用甚至比母亲更加重要。

我觉得孩子的教育是一个体验父母两个人终极能力的大工程,历时二十年,对父母的才情、阅历、合作精神和领导才能都是一种长期的考验。感觉最难做到的是工作和陪伴孩子时间的分配:任何好的教育理念都需要时间去实施,而父母双方的事业也同样重要。很多父母依靠老人带孩子,就是因为事业占用了大量时间。

在有时间陪伴孩子的前提下,书中的几个观点非常精彩。其一是不能让孩子感觉到一种居高临下的态度,从而产生与生俱来的压抑感和反叛。比如父母强迫孩子叫叔叔阿姨;强迫孩子来了客人背诵唐诗;强迫孩子看自己觉得「经典」的名著;不许孩子看电视,自己却看个没完。初衷永远是好的,可结果可能适得其反。

其二是培养孩子大量阅读的爱好,从书中找到阅读的乐趣。深有同感的是,尹建莉给自己女儿看的小说,首推《金庸全集》,金庸小说让她九岁的女儿爱上了阅读。可惜的是,如今这样好的现代文小说实在不多,无论是时兴的韩寒冯唐郭敬明,都无法望其项背。所以最终她还是以培养女儿读唐宋诗词和古代通史为主。

令人担忧的是,虽然现在国内能买到借到的英文读物已经非常丰富,大多数孩子还是依靠单词和语法等事倍功半的方式来学习英文,以致到后来需要用英文写作的时候,笔下枯燥无味,黔驴技穷。甚至竟然有英文无用的论调流行起来,以致高考甚至计划取消英语统考。如果一代人的英文水平不升反降,后果不堪设想。

————

弹吉他是姐姐这学期刚开始在学校音乐课学的,吉他可以自行带回家练习自弹自唱。圣诞夜应景,弹唱了一首「Jingle Bells」,妹妹在旁边伴舞。想起的是北大图书馆东边的大草坪上,毛主席塑像下,经常有人边弹边唱,吉他特有的和弦与当时流行的校园歌曲搭配得天衣无缝,与「请勿践踏草坪」的标牌相映成趣。

————

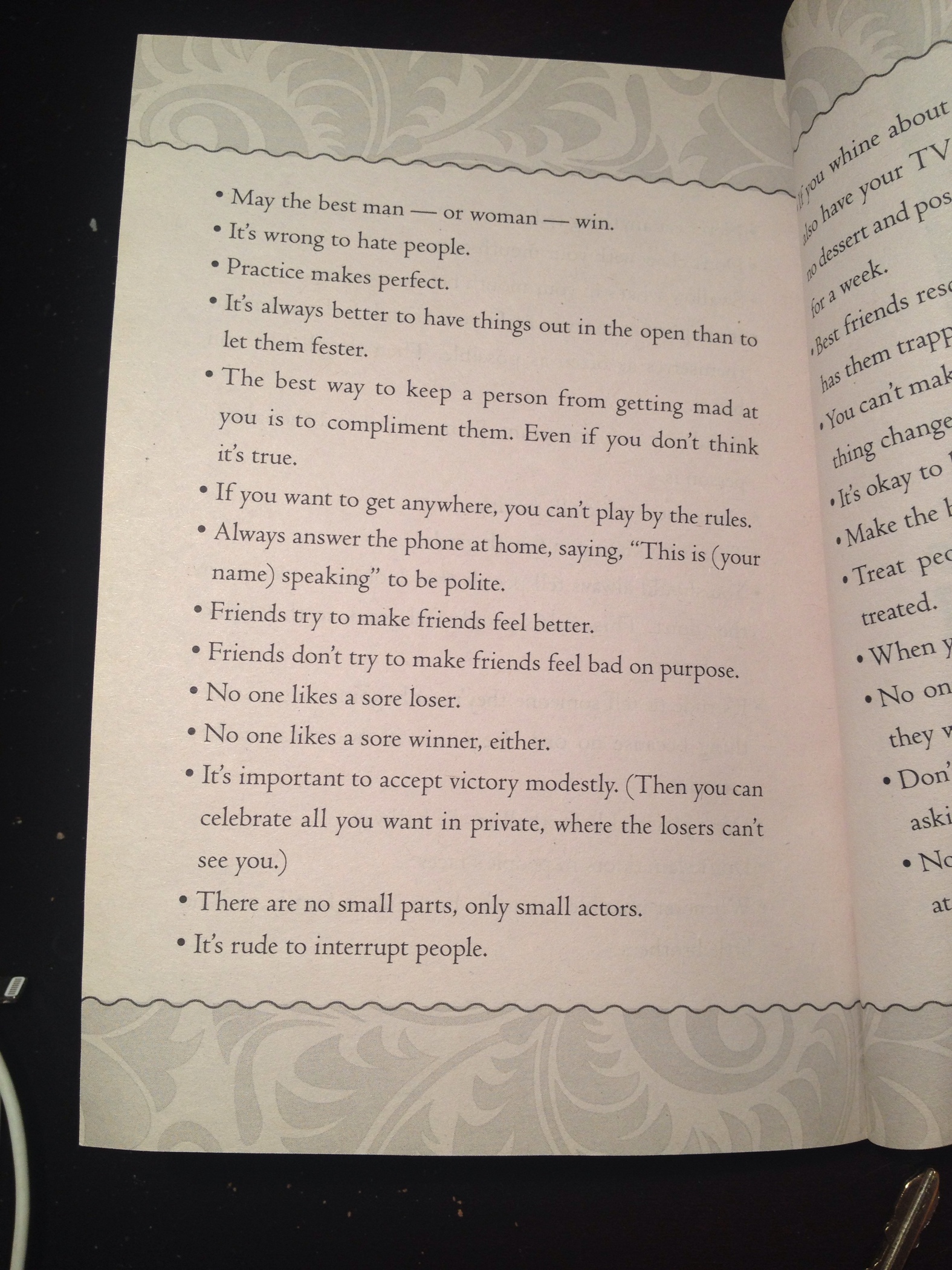

「Allie Finkle’s Rules for Girls」系列六本,是两个女儿看过的大量书籍中普通的一套。我读了才发现,看英文书不但提高孩子的阅读能力,还渐渐地影响着她们待人处事的观点。很多「老生常谈」式的大道理,比如「Nothing is impossible」,用任何其他方式讲给孩子听,都显得那么不自然,毫无说服力。

就这么轻描淡写地把道理融入一个个精彩的故事里,孩子读完印象深刻,自然而然地逐渐形成了我们学校里教的「青少年修养」和「人生观世界观」,从小事做起,与人为善,自强不息。相比而言,无论是「德育教育」「学习雷锋」「心灵鸡汤」都极其容易变质为一种居高临下说教式的发号施令,让人产生逆反心理。

————

当国内「私人订制」正走红时,带孩子一起圣诞节中午去看了一场迪斯尼的新片「Frozen」,非常震撼,感人至深。电影基于著名的童话故事,融入音乐剧的元素,时而幽默,时而伤感;时而紧张,时而惊艳。最新的动画技术和出色的配音完美结合,以姐妹间的情谊为主线,以真正的爱情为副歌,剧情缓缓推向高潮。

————

从大女儿五岁的时候就开始陪伴着她弹琴,我俩喜欢在两个曲子中间聊一会儿天儿。就像「焦点访谈」插播的广告一样,节目固然精彩,广告也是原汁儿原味儿,值得细细品味。这两天再度有机会陪女儿弹琴,我聊起来一个问题:咱也不指着当钢琴家,为什么要学钢琴呢?女儿一如当年,笑逐颜开,可是已经长高了。

我说啊,学琴其实锻炼了三大块儿。其一是手指头,也就是常说的技巧(technique);其二是脑子,比如视奏(sight reading),越难的曲子越需要强大的计算能力;其三是艺术的美感。在家的练习主要提高前两块儿,老师辅导的偏重的是音乐作为一种艺术的演绎,也就是常说的 musicality。技巧是后两块的基础。

那为什么要从小学钢琴呢?我感觉最重要的是对脑子的训练。多读陌生的谱子来挑战脑子的极限,而不要几首曲子弹得熟能生巧。艰深的音乐理论掌握得深入,计算就可以事半功倍,就好像掰手指头做加法和直接使用乘法的区别。谁都希望脑子快得像一把锋利的刀,这样将来别人需要锯的东西,自己轻松一切就行了。

而培养对音乐这门艺术的感觉,则是锦上添花的好事儿。你想,一会儿弹一曲巴赫,演绎十八世纪巴洛克风格的华丽;一会儿再弹一曲 Oscar Peterson,感受迥然不同的爵士风,那该是多美的事儿啊。音乐是童话般的另外一个世界:像我这种充其量也就是隔着玻璃看个热闹,而钢琴可以带我们融入这世界,感同身受。

————

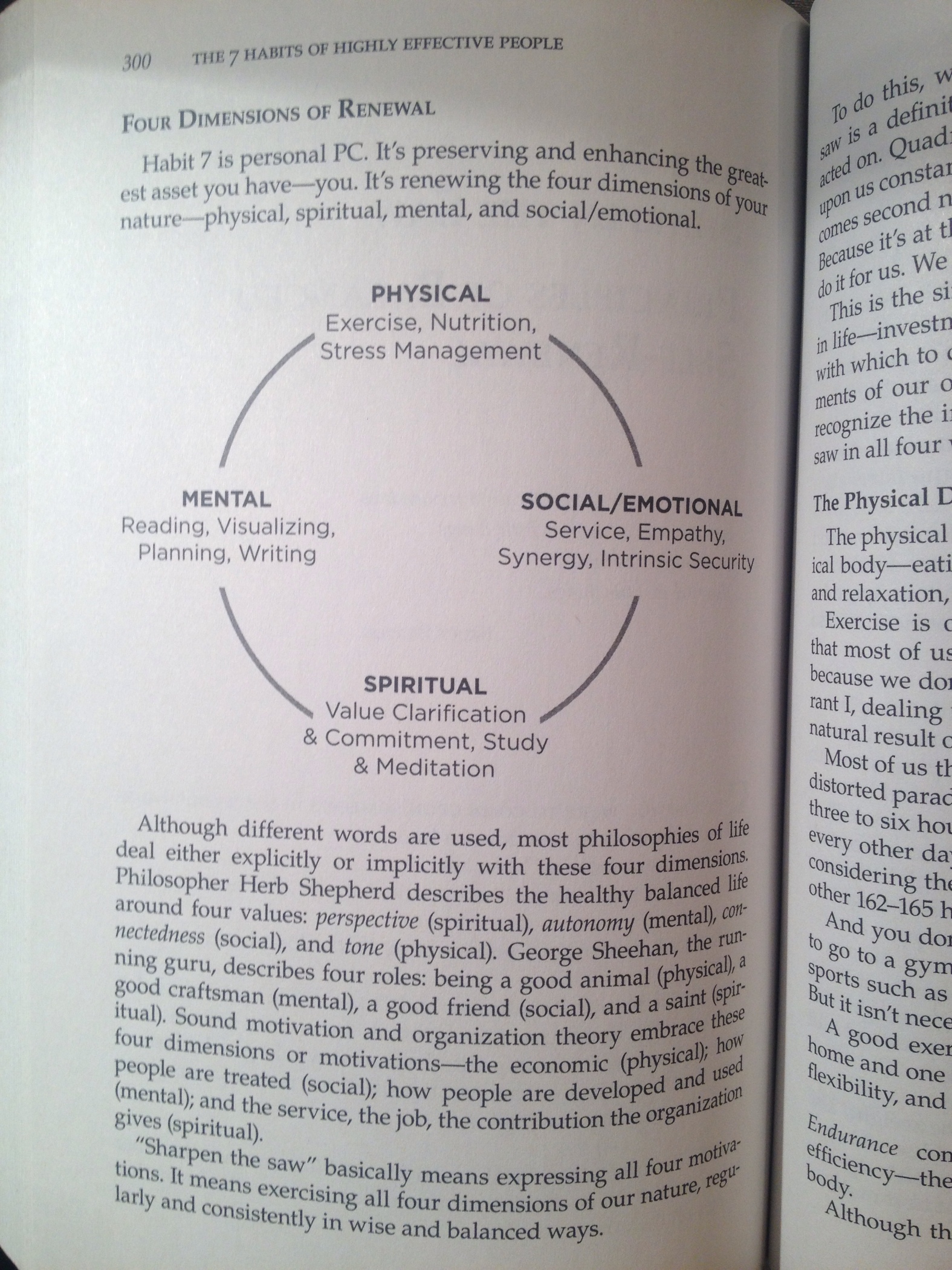

Stephen Covey 二十五年前的大作「The Seven Habits of Highly Effective People」果然是经典之作。其中一条叫做「sharpen the saw」,重点是「balanced self-renewal」。中心思想是分出时间做四件事:锻炼(physical),读书写作(mental),沉思(spiritual),帮助他人和朋友(social/emotional)。

————

环球邮报今天的文章,说起加拿大最大的保险公司之一趁过节,重新布置多伦多市中心办公室,通过鼓励在家办公,设置更多流动分享式办公空间,以节省租金开支。自己所在公司最近也渐渐开始,现在看来是大势所趋。同事之间的联系主要通过电话和网络,怎么都感觉冷冰冰的,还是更喜欢面对面的交流与合作。

————

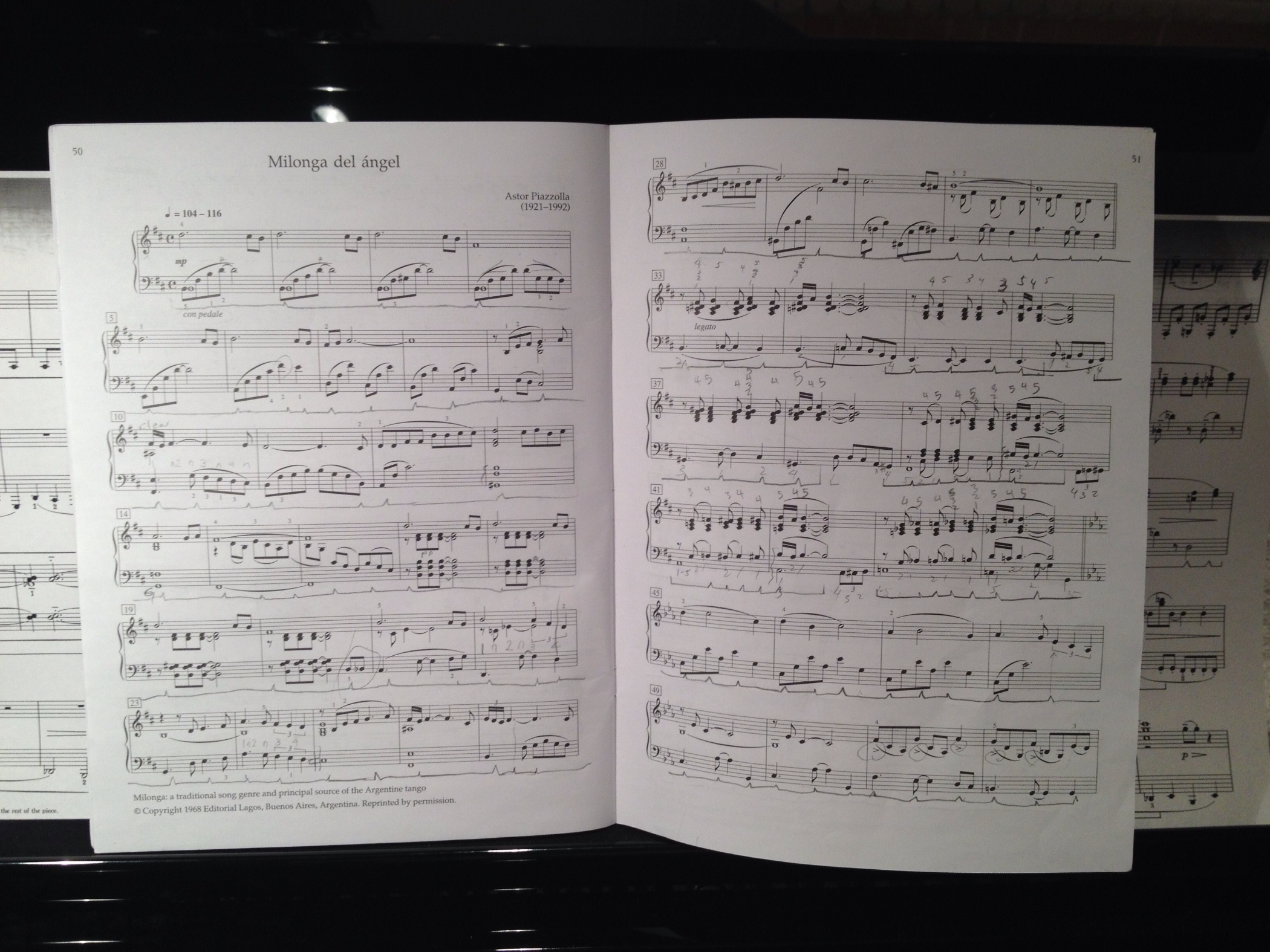

陪伴女儿弹琴,遇到一首名叫「Milonga del ángel」的曲子,好像是一种阿根廷的探戈。她弹着弹着,我发现我已经找不到弹到什么地方了。于是愈发地认真,地毯式地找了半天,忽然顿悟:原来后面还有一页!等我翻到下一页时,女儿恰好弹完,敢情她已经不需要看谱子了。我俩相视片刻,捧腹大笑,前仰后合。

大女儿笑点低,饭桌上经常因为我的一句玩笑话就笑个不停。我发现笑是传染性很强的,往往姐姐笑得让人害怕她呛着的时候,妹妹也会被传染。姐姐笑疯起来直吸气,妹妹则甜美地咯咯笑,各擅胜场。偶尔我自己也会笑得上气不接下气的时候,就觉得英文里「share a laugh」真是一种「他乡遇故知」一般的幸福。

————

很喜欢薰衣草的味道。在店里偶然发现薰衣草花瓣手工制成的香包,配以励志的丘吉尔的名言「永不放弃」,买了两个回来。一个送给自己,一个送给了这一年来常常跟我一起去健身房的朋友。奖励自己今年基本上做到了坚持不懈,感谢朋友一直以来的陪伴和鼓励。新的一年,继续努力。

————